Schulstraße (1833)

Berliner Str. 13 (am Renneplatz, um 1901)

Berliner Str. 26 (am Marktplatz, um 1893)

Die Firma W. Ph. Ouvrier wurde im Jahre 1802 vom Kaufmann Wilhelm Philipp Ludwig Ouvrier gegründet, 1812 wurde er in die Freimaurerloge aufgenommen. Kutschbach schreibt in seiner Chronik von 1849 über die französischen Besatzer im Jahre 1812: "Ebenso riß man am Berliner Thor die Remisen und Stallungen des Kaufmanns Ouvrier (jetzt Brutschke) ein". Erst im November 1825 findet sich dann ein weiterer schriftlicher Nachweis seines Geschäfts, eine Werbeanzeige im "Amts-Blatt der Königlich Preußischen Regierung zu Frankfurt a.d.O". Dort warb er mit:

- seinem "Mühlenstein-Lager, schlesischen Gesteins"

- seiner "Niederlage der Taback-Fabrick der Herrn Meyerotto & Comp. in Neusalz"

- "aechten Eau de Cologne von F. M. Farina"

- und "ächten Hamburger Tabacken von J. E. Justus"

Im "Adreßbuch der Kaufleute und Fabrikanten von ganz Deutschland [...]" von 1833 findet man erstmals die Art des Geschäftes, bei der Firma Ouvrier handelte es sich in dieser Zeit um eine Materialwarenhandlung mit Sitz in der Schulstraße. Dort wird der Inhaber aber abweichend "Wilh. Frd. Ouvrier" genannt. "Materialwaren" ist ein alter Begriff, er stammt noch aus dem 18. Jahrhundert, später nannte man diese Geschäfte "Kolonialwaren-" bzw. Farbwarenhandlungen.

In einem Gewerbeadressbuch von 1843 wird die Firma W. Ph. Ouvrier dann unter dem zu dieser Zeit moderneren Begriff "Colonial- und Farbwaaren" geführt. Zu den Mitbewerbern der Firma Ouvrier zählte - erstmals in diesem Jahr nachgewiesen - auch eine Firma C. A. Fleck.

Ab Juni 1862 wurden beim Kreisgericht in Cüstrin ein Firmen- und ein Gesellschaftsregister eingeführt. Unter der Nr. 4 des Gesellschaftsregisters fand man die Handelsgesellschaft "W. Ph. Ouvrier", Inhaber waren zu dieser Zeit die Kaufleute und Brüder Carl und Hermann Ouvrier, sie hatten das Geschäft nach dem Tod ihres Vaters übernommen. Ab 1854 fungierten die beiden Ouvriers auch als "Agenten der Hagelschaden- und Mobiliar-Brand-Versicherungsgesellschaft zu Schwedt a.O." für die Stadt Küstrin und deren Umgebung. Die Firma Ouvrier wird in Gewerbeadressbüchern von 1866 und 1867 erstmals als Colonialwarenhandlung und Spedition genannt.

Im Jahre 1864 wurde auf dem Bahnhof Küstrin eine Königliche Kohlenverkaufsstation eingerichtet. Nachdem diese schon am 1. Juli 1867 wieder geschlossen wurde, wurde der Handel mit Kohlen aus den Bergwerken König bei Königshütte und Königin Luise bei Zabrze (Oberschlesien) auf den Bahnhöfen Küstrin, Podelzig, Golzow und Gusow der Firma Ouvrier übertragen. Nach dem Tod von Carl Ouvrier führte Herrmann Ouvrier das Unternehmen ab 1869 allein weiter.

1893 gehörte die Firma W. Ph. Ouvrier einem Herrn Franz Walter und befand sich in der Berliner Straße 26 (am Marktplatz).

Im Jahre 1901 waren die Herren Fritz Berger und Rudolf Borchert die Eigentümer der Firma W. Ph. Ouvrier Nachfolger, der Sitz befand sich nun in der Berliner Straße 13 am Renneplatz (siehe Foto).

Einige Jahre später, ab 1. Januar 1903, gehörte auch die "Firma W. Ph. Ouvrier Nachfolger" dem Küstriner Kaufmann Adolf Rühtz.

Sitz des Geschäftes in der Berliner Straße am Renneplatz

Sitz des Geschäftes in der Berliner Straße am Renneplatz

(Quelle / Kolorierung: Ryszard Dubik)

Wilhelm Philipp Ludwig Ouvrier wurde 1777/78 als Sohn des Neudammer Oberpfarrers Johann Friedrich Ouvrier geboren. Er wurde 1812 in die Küstriner Freimaurerloge Friedrich Wilhelm zum Goldenen Zepter im Orient aufgenommen bzw. „affiliirt“ und diente in der Loge 1815/16 als Redner bzw. zwischen 1816 und 1819 als Schatzmeister. Zu Beginn der 1840er Jahre war deputierter Meister der Loge. W. Ph. L. Ouvrier war in den 1830/40er Jahren Ratsherr in Küstrin und war dreimal verheiratet. Seine letzte Frau, eine geborene Seydel, starb am 13.04.1839 im Alter von knapp 47 Jahren an einer Unterleibskrankheit. W. Ph. Ouvrier starb am 28.03.1841.

Aus der „Stammtafel der Familie Ouvrier aus Küstrin und Grünberg/Schles.“ aus dem Staatsarchiv in Leipzig und dem „Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin“ von 1843 kann man einiges über die Familie herauslesen. Das Amtsblatt nennt Rahmen einer Hypothekensache in Küstrin sechs Kinder von W. Ph. L Ouvrier, sie hatten im Jahre 1825 Anteile an dieser Hypothek geerbt:

- Wilhelmine Dorothea Elvira Charlotte

- Carl Philip Theodor

- Dorothea Friederike Louise

- Herrmann Philipp Otto (*12.11.1821 in Cüstrin, + 08.11.1897)

- Clara Louise Auguste

- und Charlotte Pauline Elisabeth

Das Foto zeigt das Grab der Familie Ouvrier auf dem städtischen Friedhof in Küstrin-Neustadt, heute ist dieser Friedhof eine Parkanlage im Herzen von Kostrzyn nad Odra. Die Grabstelle überstand den Zweiten Weltkrieg, das Foto stammt aus der Zeit zwischen 1965 und 1970. Leider existiert diese Grabstelle heute nicht mehr.

Herrmann Ouvrier besuchte in Küstrin des Gymnasium und übernahm zusammen mit seinem Bruder Carl nach dem Tod des Vaters das Unternehmen (siehe oben). Er wurde 1874 in den Preußischen Landtag gewählt. Der Kaufmann Carl Ouvrier hinterließ im Jahre 1869/70 dem in Cüstrin neu gegründeten "Verein zur Unterstützung bedürftiger und würdiger Gymnasiasten" testamentarisch 200 Thaler. In den Folgejahren besuchten einige Söhne aus der Kaufmannsfamilie Ouvrier das Gymnasium:

- Carl (*21.06.1856 in Cüstrin): zwischen 1867 und 1878. Erhielt Zeugnis der Reife; Vater Stadtrath in Cüstrin; Studium: Jura; Zu Ostern 1878 entlassen. Er arbeitete 1892 als Regierungsrat in Emden, später war er Bürgermeister in Grünberg (Schlesien).

- Ernst (* 15.02.1865 in Cüstrin): zwischen 1874 und 1885. Er hat Michaelis 1885 das Zeugnis der Reife erhalten; Vater ist Stadtrat in Cüstrin; geplanter Beruf / Studium: Offizier; Er arbeitete 1892 als Polizei-Lieutnant in Hannover.

- Herrmann (*. ca. 1857): zwischen 1867 und 1879. Er verließ 1879 die Schule.

- Max: zwischen 1873 und 1884. Er verließ 1884 die Schule.

- Paul (+ 03.02.1877): zwischen 1873 und 1877

- Georg: zwischen 1876 und 1884

Hier sind die verwandtschaftlichen Verhältnisse nicht genau überliefert. Fest steht nur, das Carl und Ernst Brüder und Söhne von Herrmann Philipp Otto Ouvrier waren.

Quellen:

- Amts-Blatt der Königlich Preußischen Regierung zu Frankfurt a.d.O, 1825

- Amts-Blatt der Königlich Preußischen Regierung zu Frankfurt a.d.O, 1829

- Amts-Blatt der Königlich Preußischen Regierung zu Frankfurt a.d.O, 1831

- Adreßbuch der Kaufleute und Fabrikanten von ganz Deutschland [...], 1833

- Amts-Blatt der Königlichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin, 1846

- Allgemeines Adressbuch von Deutschland, des österreichischen Kaiserstaates und der Schweiz, 1856

- Amts-Blatt der Königlich Preußischen Regierung zu Frankfurt a.d.O, 1862

- Amts-Blatt der Königlich Preußischen Regierung zu Stettin, 1867

- Beilage zum Königlich Preußischen Staats-Anzeiger, Nr. 247, 21.10.1869

- Parlamentarisches Handbuch für den Deutschen Reichstag und den Preußischen Landtag - Ausgabe für die XII. Legislatur-Periode des Preußischen Landtages, Berlin, 1874

- Chronik der Stadt Küstrin, Kutschbach, K. W., 1849

- Stammtafel der Familie Ouvrier aus Küstrin und Grünberg/Schles., Staatsarchiv in Leipzig

- verschiedene Adressbücher der Stadt Küstrin

- verschiedene Gewerbe-Adressbücher

- Geschichte der Loge Friedrich Wilhelm zum Goldenen Zepter im Orient Cüstrin vom 7.Dezember 1782 bis 1882

- Fotos der Geschäfte: Dietrich Wolff

Schanze 216, Küstrin-Altstadt

und Zorndorfer Str. 46, Küstrin-Neustadt (ab ca. 1893)

Die Firma C. A. Fleck wurde im Jahre 1829 gegründet. In einem Gewerbeadressbuch ist sie erstmals 1843 nachweisbar. Dort wird sie als „Colonial- und Farbwaaren-Handlung“ geführt. Im Jahre 1856 wurde Albert Fleck Agent der „Neuen Berliner Hagel-Assekuranz-Gesellschaft“ für Küstrin und Umgebung, im gleichen Jahr ist sein Unternehmen in einem weiteren Gewerbeadressbuch als Kolonialwarenhandlung und Spedition enthalten. Unter der Nr. 15 des ab 1862 beim Kreisgericht Küstrin geführten Firmenregisters war die Firma "Albert Fleck & Co." verzeichnet, Inhaber war der Spediteur und Kaufmann Albert Fleck.

Die Firma wurde nach dem Tod von Albert Fleck im Jahre 1864 an den Kaufmann Theodor Moldenhauer und den Gasthofbesitzer Carl Iffland (beide aus Küstrin) verkauft und unter dem Namen "Alb. Fleck & Comp." weitergeführt. Aber schon im September 1867 war Theodor Moldenhauer alleiniger Inhaber des Unternehmens. In Gewerbeadressbüchern aus der Zeit ab 1866 wird die Firma Fleck nur noch als Spedition geführt. Im November 1870 wurde der Kaufmann Carl Brutschke Prokurist in der Firma.

Laut Werbeanzeigen aus der Zeit zwischen 1883 und 1893 gehörte sie einem Herrn Ferdinand Krause. Zu dieser Zeit war das Unternehmen eine Kohlenhandlung sowie weiterhin ein Speditionsgeschäft. Man warb damit, ein "Rollfuhr-Unternehmen der Königl. Ostbahn" zu sein und auch mit dem Transport von Möbeln und Dampfkesseln.

Die Firma hatte zwei Betriebssitze: An der Schanze 216, an der Oderablage (auf der "Oderinsel" nördlich der Eisenbahnbrücke) und in der Zorndorfer Str. 46 (ab 1893 nachgewiesen) in der Neustadt. Ab 1897 warb man damit, das älteste Transportunternehmen Küstrins zu sein.

Am 1. Januar 1899 wurde die Firma dann durch den Kaufmann Adolf Rühtz übernommen.

Quellen:

- diverse Adress- und Gewerbeadressbücher

- Allgemeines Adressbuch von Deutschland, des österreichischen Kaiserstaates und der Schweiz, 1856

- Amtsblatt für den Regierungsbezirk Marienwerder, Band 54, 1864

- Königlich Preußischer Staats-Anzeiger: 1867

- Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preussischer Staats-Anzeiger, 1870

Schanze 216, Küstrin-Altstadt und Zorndorfer Str.20, Küstrin-Neustadt

Schanze 216, Küstrin-Altstadt und Zorndorfer Str.20, Küstrin-Neustadt

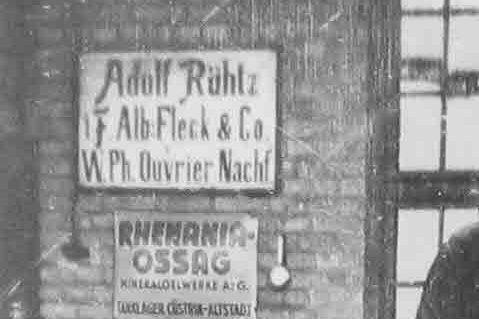

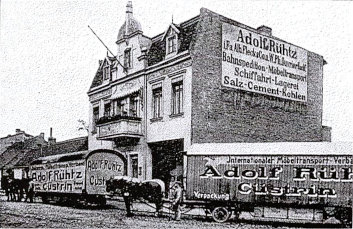

Der am 26. August 1863 in Peitz geborene Kaufmann Karl Heinrich Adolf Rühtz übernahm am 1. Januar 1899 die Spedition „Alb. Fleck & Co.“ und ab 1. Januar 1903 auch die Spedition „W. Ph. Ouvrier Nachfolger“. Seine erste Bleibe in Küstrin fand er im Gasthaus Gückler, Schanze 216, auf der Oderinsel - auch bekannt als "Gasthaus zum goldnen Adler".

Ab 1902 war die Firma ein bahnamtliches Rollfuhrunternehmen. Das Unternehmen hatte wie auch die Firma Alb. Fleck zwei Standorte: An der Schanze 216, an der Oderablage (auf der "Oderinsel" nördlich der Eisenbahnbrücke) und in der Zorndorfer Str. 46 (später Nr. 20). Das Foto zeigt den Standort an der Oderablage (Schanze 216) in der Küstriner Altstadt (heute "Oderinsel"). Die Niederlassung in der Zorndorfer Straße befand sich gegenüber dem Wasserturm.

Neben einem Speditionsgeschäft betrieb die Firma Rühtz auch eine "Niederlage und Vertretung der Rhenania-Ossag-Mineralölwerke AG, Zweigniederlassung Berlin W. 35" an der Oderablage auf der Oderinsel. Man vertrieb dort "Shell-Benzin". Das Schild ist auf dem Foto zu erkennen. Eine Kohlenhandlung und der Verkauf von Versicherungen gehörten ebenfalls zum Geschäftsfeld des Unternehmens. Am 15. Dezember 1938 übernahm der Schwiegersohn von Adolf Rühtz, Fritz Mücke, den Mineralölvertrieb.

Etwa 1943 übernahm sein Sohn Adolf Louis Kurt Rühtz, geboren am 1. Juli 1895 in Küstrin, die Firma. Bereits 1923 war ihm Prokura erteilt worden. Die Firma "Adolf Rühtz in Firma Alb. Fleck & Co. u. W. Ph. Ouvrier" bestand bis 1945, die alten Namen gab man nie auf. Adolf Rühtz starb am 29.1.1945 in Küstrin, sein Sohn Kurt starb am 2. Februar 1951 in Cottbus.

Betriebssitz Zorndorfer Straße 20, Küstrin-Neustadt. (Quelle: unbekannt)

Quellen:

- diverse Adressbücher der Stadt Küstrin

- Werbeanzeigen: Archiv cuestrin.de

- Foto: Archiv Siegfried Neubauer

- Gespräche mit ehemaligen Küstrinern [...], Band 4, Siegfried Neubauer

- https://gedbas.genealogy.net/person/show/1261651078

- https://gedbas.genealogy.net/person/show/1261651092

In der Zeit, in der Küstrin zum Eisenbahnknotenpunkt ausgebaut wurde und Unternehmen der Stadt eigene Gleisanschlüsse erhielten, wurden auch viele imprägnierte Eisenbahnschwellen benötigt. Durch die verkehrstechnisch gute Lage an Oder und Warthe wurde die Stadt nun auch für Holzimprägnierwerke interessant.

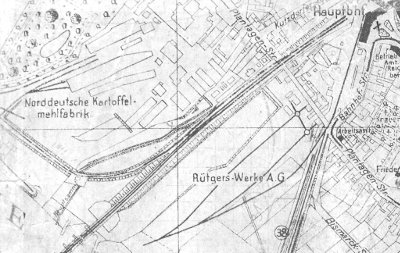

Rütgerswerke AG

Das in Küstrin umgangssprachlich "Schwellentränke" genannte Imprägnierwerk an der Plantagenstraße 48 - 53 wurde durch Julius Rütgers im Jahre 1873 eröffnet. Das Grundstück zog sich bis zur Warthe hin und wurde durch die Ostbahn- und die Breslau-Stettiner Eisenbahnstrecke begrenzt. Hier wurden u.a. Eisenbahnschwellen, Brückenbauhölzer und Rammpfähle durch den Einsatz von Teer, hohem Druck und einem Vakuum haltbar gemacht. Das Unternehmen verfügte über einen eigenen Gleisanschluss und nutze in den 1930er Jahren auch das Firmengelände der Kupsch & Seidel GmbH (siehe weiter unten). Das Betriebsgelände an der Plantagenstraße wurde während der Kämpfe um Küstrin völlig zerstört.

Die Küstriner Imprägnieranstalt war Ende des 19. Jahrhunderts nur eine von 77 zu Rütgers Unternehmen gehörenden Imprägnieranstalten.

Der Konzern wurde im Jahre 1898 in eine Aktiengesellschaft mit dem Namen "Aktiengesellschaft für Holzverwertung und Imprägnierung" mit Sitz in Berlin Charlottenburg umgewandelt. Ab 1902 trug sie dann den Namen "Rütgerswerke AG". Der Hauptsitz befand sich in einem Hochhaus an der Berliner Hardenbergstraße (heute Ernst-Reuter-Platz), das im zweiten Weltkrieg in Schutt und Asche gelegt wurde.

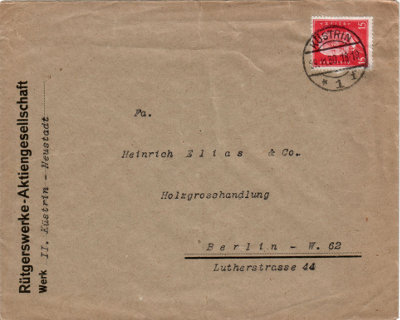

Beleg des Küstriner Werkes der Rütgerswerke AG von 1930

Kupsch & Seidel GmbH

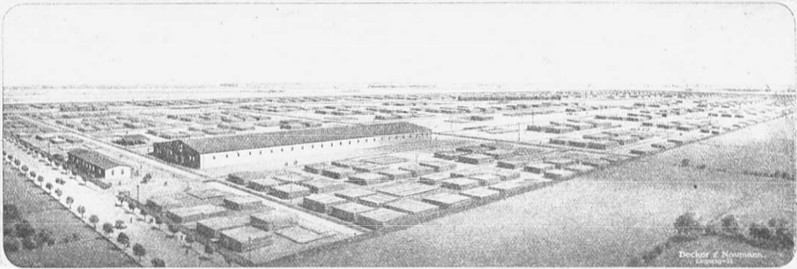

Ansicht des Werkes der Kupsch & Seidel GmbH in Küstrin von 1921. Quelle: Siehe (1) im Kasten unten.

Ansicht des Werkes der Kupsch & Seidel GmbH in Küstrin von 1921. Quelle: Siehe (1) im Kasten unten.

Die Kyanisieranstalt der Kupsch & Seidel GmbH an der Kutzdorfer Straße 35a (Stand 1913) wurde im Jahre 1907 durch Otto Kupsch und seine damalige Firma, die Holzhandlung Lange & Kupsch, Friedeberger Str. 11*(2) in Landsberg/Warthe, gegründet. Später wurde diese Niederlassung ein Filialbetrieb der Kupsch & Seidel GmbH, deren Zentrale befand sich in Berlin Wilmersdorf. In der Küstriner Filiale wurden Leitungs- und Telegrafenmasten imprägniert. Dieser erste Standort befand sich stadtauswärts gesehen auf der rechten Seite der Kutzdorfer Straße, etwa mittig zwischen den Abzweigen zur Forststraße und Birkenstraße. Heute befindet sich dort die Straßenecke Jana Pawla II / Tulipanowa. Später zog die Firma auf ein weiter nördlich liegendes, wesentlich größeres Grundstück an der Kutzdorfer Straße 55/63 in direkter Nachbarschaft zum Sägewerg von A. Küster (Nr. 64). Die Firma verfügte über eine eigene Bahnanbindung. Die Verlegung des ersten Anschlussgleises wurde schon im Jahre 1908 beantragt.

In den mir vorliegenden Gewerbe-Adressbüchern wird das Werk in Küstrin bis zur Ausgabe 1934 genannt, ein Telefonbuch von 1934 (Stand der Daten: 15.11.1933) enthält nur noch die Rütgerswerke AG mit einem "Werk II" in Küstrin. Die Rütgerswerke nutzten das Gelände an der Kutzdorfer Straße also als zweiten Standort in Küstrin weiter und führten dort die Imprägnierung von Leitungs- und Telegrafenmasten fort. Ob die Rütgerswerke die Kupsch & Seidel GmbH übernahmen oder ob sie geschlossen wurde, ist leider nicht bekannt.

Bei dem als Kyanisierung bezeichneten Verfahren wurde Holz durch das Bad in einer Quecksilberlösung imprägniert. Das Verfahren wurde durch den Engländer John Kyan entwickelt und 1823 patentiert (siehe Wikipedia).

Cüstriner Kyanisier- und Imprägnierwerke GmbH

Über dieses Unternehmen ist fast nichts bekannt. Es taucht in nur in Gewerbeadressbüchern zwischen 1927 und 1930 auf, dabei wird aber nie eine Adresse in Küstrin oder eine Telefonnummer genannt. In älteren oder neueren Ausgaben ist die Firma nicht verzeichnet. Wenn man nach dem Namen geht, könnte es sich dabei um einen Zusammenschluß der beiden erstgenannten Betriebe handeln - möglich ist aber auch, dass diese GmbH nie über das Gründungsstadium hinauskam. Beides ist aber reine Spekulation.

[Ergänzung vom 18.07.2020] Nachdem ich nun auf die Handelsregistereinträge beim Amtsgericht Küstrin gestoßen bin, haben sich ein Teil meiner Spekulationen als garnicht so falsch herausgestellt. Das Unternehmen wurde am 13.12.1924 ins Handelsregister B, Nummer 24, beim Amtsgericht Küstrin eingetragen:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Kyanisierwerks und eines Imprägnierwerks.

Stammkapital: 20 000 Reichsmark.

Geschäftsführer: Direktor Otto Kupsch, Groß Lichterfelde-West, und Direktor Nathanael Zwingauer, Charlottenburg.Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesellschaftsvertrag ist am 11. November 1924 abgeschlossen. Die Gesellschaft wird rechtsgültig durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer und einen Prokuristen oder durch zwei Prokuristen gemeinschaftlich vertreten.

Geschäftsführer waren also Otto Kupsch (Mitinhaber der Kupsch & Seidel GmbH) sowie der Ingenieur Dr. Nathanael Zwingauer. Letzterer war Vorstandsmitglied der Rütgerswerke AG in Berlin Charlottenburg. Es spricht also sehr viel für eine Zusammenarbeit beider Unternehmen. Doch schon am 24.10.1928 wurde im Deutschen Reichs-Anzeiger bekanntgegeben:

Die Firma Küstriner Kyanisier- und Imprägnierwerke G.m.b.H. in Küstrin ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden. Berlin, den 24. Oktober 1928. Der Liquidator der Firma Küstriner Kyanisier- und Imprägnierwerke G.m.b.H. in Liquidation: Nathanael Zwingauer.

Der Grund für die Auflösung der GmbH ist jedoch noch unbekannt. Der Liquidation folgte am 21.11.1929 nach nur 5 Jahren die Löschung aus dem Handelsregister.

Quellen:

- Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie: Jahrbuch des Vereines Deutscher Ingenieure, Band 20, 1930

- Branchenadressbücher aus der Jahren 1902 bis 1941

- Adressbücher der Stadt Küstrin 1883 - 1939/40

- Werbeveröffentlichungen der Rütgerswerke AG

- Küstrins holzverarbeitende Industrie, Wilhelm Fitzky, Königsberger Kreiskalender 1971

- Von der Festungs- und Garnisonsstadt Cüstrin zum modernen Industriestandort Küstrin, Teil 1, Dr. Rudolf-Herbert-Tamm, Königsberger Kreiskalender

- (1) Journals: Neumann & Kleylein: Das Zurückgehen der wasserlöslichen Phosphorsäure in Superphosphaten. Zeitschrift für angewandte Chemie. 1921. Ausgabe vom 8. März 1921. Seite 84. Copyright Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. Reproduced with permission.

- (2) laut Adressbuch Landsberg/Warthe 1913

- Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Potsdam: 3B I V 789; Erweiterung der Anschlussgleise der Fa. Kupsch und Seidel auf dem Bahnhof Küstrin-Neustadt; 1908 - 1926

- Adreßbuch der Direktoren und Aufsichtsräte, 1930

- Deutscher Reichsanzeiger, div. Jahrgänge

Lagardesmühlen war ein kleiner Ort zwischen Küstrin und Warnick, der sich seit Beginn des 19. Jahrhunderts rund um die dortige Sägemühle entwickelte. Heute trägt er den Namen "Kostrzyn Kłośnica".

Gründung und Aufbau

Wachssiegel des "Holzhandl. Comtoir zu Lagardes Mühlen bei Cüstrin" von einem Brief an das "Königlich Preußische Kirchen-Directorium" in Sonnenburg, 1814

François Théodore de Lagarde wurde im Jahre 1756 in Königsberg/Ostpreußen als Sohn von David de Lagarde (auch: Delagarde) und seiner Frau Christine, geb. Bellon - einer Hugenotten-Familie - geboren. Er lebte mit seiner Frau Susanne Louise, geb. Gillet, in Berlin. Am 1. Oktober 1786 wurde ein Sohn namens Charles Francois Henri geboren, seine Taufe fand in der Französisch-Reformierten Kirche Friedrichstadt in Berlin statt. François Théodore de Lagarde war bis 1799 in Berlin als Buchhändler und Verleger tätig.

Etwa zum Jahreswechsel 1802/03 erwarb de Lagarde ein am Jungfernkanal (oder auch Klößing genannter Nebenarm der Warthe) bei Küstrin - zwischen der Kurzen Vorstadt und Warnick - gelegenes Stück Land mit einer Fläche von 50 Morgen (rund 12,7 Hektar) vom Herren von Tamsel, dem Grafen Dönhoff. 20 Thaler hatte er pro Jahr als Erbpacht zu zahlen.

Er errichtete auf diesem Land seine Firma "Holzhandlungs-Comptoir zu Lagardesmühlen bei Cüstrin". Da ihm aber die bis dato verfügbaren Bretter und Balken für bestimmte Zwecke, wie den Schiffbau, zu kurz waren, ließ er anschließend zwei Wind-Schneidemühlen nach holländischer Bauart errichten. Im Oktober 1803 ging die erste Mühle in Betrieb, die zweite folgte Anfang Februar 1804. Die beiden Mühlen wurden also in nicht einmal 12 Monaten errichtet. Verantwortlich für den Bau der beiden Mühlen war der spätere Liegnitzer Regierungs- und Baurat Karl Gottlob Neumann (* 11.11.1778 / + 11.12.1834).

Sein Betrieb stellte die erste private Holz-Schneidemühle in Küstrin dar. Alle anderen Küstriner Schneidemühlen waren staatliche Betriebe. Um ihnen keine zu große Konkurrenz zu machen, musste de Lagarde sein Holz von weit weg liegenden Forsten beziehen, unter anderem aus Süd- und Westpreußen. Er war wohl ein geschickter Kaufmann, denn diesen Nachteil für seine Firma verkaufte er seinen Kunden als Vorteil, in einer Anzeige schrieb er 1804: "[...] und diese Hölzer aus Westpreußischen Forsten gezogen werden, wo niemals die Kiehnraupe gewesen, man also nicht zu befürchten hat, mit verdorbenem Holze bedient zu werden." Zu den Produkten der Firma zählten unter anderem:

- Schiffs- und Bauhölzer

- Bretter und Bohlen

- Faß- und Tonnenstäbe

- Masten

- Mühlwellen

Gerade die Hölzer für den Schiffbau, der auch in Küstrin betrieben wurde, konnte das Unternehmen in größeren Längen, als die staatlichen Schneidemühlen in Küstrin produzieren und das auch in großen Mengen. Während des Vierten Koalitionskrieges zwischen Preußen/Russland und Frankreich mit seinen Verbündeten in den Jahren 1806/07 brachen die Umsätze des Unternehmens ein und Lagarde geriet in finanzielle Schwierigkeiten. Er schrieb in einem Brief vom 22.09.1809 an Johann George Scheffner, er habe vor dem Krieg noch jährlich 44 (Holz-)Häuser und Scheunen errichtet, im Sommer des Jahres 1809 waren es gerade noch 3 Gebäude - das Unternehmen war also auch ein Baubetrieb. Lagarde lebte in Berlin, die Schneidemühle bei Cüstrin wurde von seinem Sohn geleitet.

Lagarde bemühte sich um Unterstützung durch den Preußischen Staat, da er sich immer loyal gegenüber diesem gezeigt hatte. Er hatte am 16. April 1813 (Karfreitag) als Unterhändler Preußens in der Festung Küstrin mit den französischen Besatzern verhandelt und war wohl auch als Dolmetscher gegenüber den Franzosen tätig. Der preußische Staat sagte ihm diese Unterstützung zu: Am 5. November 1807 stimmte der preußische König dem Gesuch zu und erklärte seine Bereitschaft, Lagarde zu unterstützen. Im Jahre 1812 schreibt ein Staatsbeamter rückblickend dazu: "Ausser der acquisition des Mühlenetablissements, ist vorzüglich auch die Erhaltung der bürgerlichen Ehre u die Belohnung des La G: der von Sr. Majestät häufig ausgesprochene Zweck der getroffenen Maasregeln gewesen."

Nur über die Form der Unterstützung war man sich nicht einig. Lagarde schlug zum Beispiel vor, das Königliche Holzhandels-Comptoir ("Kontor") mit seinem Betrieb zu vereinen und als Privatunternehmen weiterzuführen. Am 1. April 1810 erkannte Friedrich Wilhelm, König von Preußen, in einer Kabinettsorder "die Nützlichkeit den von denselben [Lagarde] bey Cüstrin angelegten HolzschneideWerks" an und autorisierte seinen Finanzminister, alles Nötige in die Wege zu leiten. Das "wie" stand aber immer noch nicht fest. Der preußische Staat hatte aufgrund des zurückliegenden Krieges und der französischen Besatzung kein Geld, das brauchte Lagarde aber dringend. Man einigte sich also, den Gläubigern erst einmal staatliche Garantien für ihr Geld und die Zinsen zu geben und dem neu zu gründenden Unternehmen "Begünstigungen einzuräumen". Das neue Unternehmen sollte dann die Hypothekenschulden des Betriebes von Lagarde übernehmen, Anteilseigner seines Betriebes sollten "Nutzholz-Aktien" erhalten.

Im Frühjahr 1810 besichtigte eine staatliche Kommission die Anlage in Lagardesmühlen, um sich einen Überblick über deren Wert und Leistungsfähigkeit zu verschaffen. Zu den Teilnehmern zählten ein Bausachverständiger, Regierungsräte und ein Landbaumeister. Laut Lagarde waren die Teilnehmer sehr angetan und stuften den Betrieb in ihrem Gutachten höher ein, als es Lagarde vorher selbst getan hatte. Im Oktober 1811 stimmte der König dem Plan zu, den Betrieb in Lagardesmühlen mit den "Königlichen Nutz- und Brennholz-Instituten" zu vereinen. Drei Direktoren sollten diesem Betrieb vorstehen, einer davon war Lagarde. Mitte November 1811 trat er seinen Direktorenposten an. François Théodore de Lagarde starb am 3. Juli 1824 in Charlottenburg im Alter von 68 Jahren. Seine in Berlin geborene Frau Susanne Louise war bereits am 18. März des gleichen Jahres im Alter von 63 Jahren verstorben.

Im Jahre 1832 kaufte der Berliner Holzhändler David Francke Lagardesmühlen vom Preußischen Staat.

Unter Familie Falckenberg

Am 1.4.1843 übernahm Georg Friedrich Falckenberg den Betrieb in Lagardesmühlen von David Francke und führte ihn etwa 27 Jahre. Er übergab seine Firma "G.F. Falckenberg" zum 23. Juni 1870 an seine beiden Söhne Albert Friedrich und Paul Georg Falckenberg, beide waren Kaufleute. Sie führten den Betrieb unter dem Namen "G.F. Falckenberg Söhne" als Handelsgesellschaft weiter. Die beiden Inhaber ließen eine Dampfmaschine "Edison No. 2" aufstellen und die veralteten und nun nicht mehr benötigten Windmühlen abbauen. Der Betrieb war nun eine "Dampfschneidemühle". Der Küstriner Kaufmann Gustav Hartwich wurde Ende Juli 1870 zum Prokuristen der Firma bestellt. Im März 1872 eröffnete die Firma eine Zweigstelle in Gusow, im Mai des gleichen Jahres folgte eine weitere in Golzow. Die Niederlassung in Gusow existierte bis 1879. Albert Falckenberg war 1875 Schiedsmann im südlichen Amtsbezirk des Kreises Königsberg/Neumark des Königlich Preußischen Appellationsgerichts Frankfurt (Oder). Im März 1882 wurde die Handelsgesellschaft aufgelöst und die Firma als Einzelunternehmen von Paul Georg Falckenberg weitergeführt. Ein Jahr später wurde er zum stellvertretenden Amtsvorsteher des Amtes Bleyen ernannt.

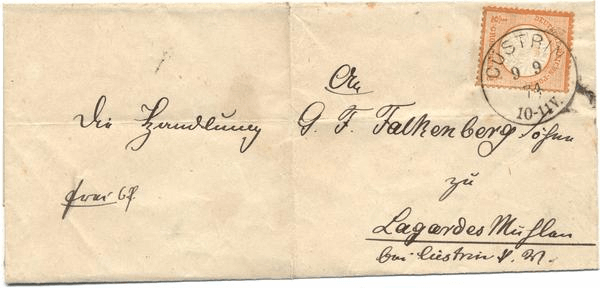

Brief an die "Handlung G. F. Falkenberg Söhne" in Lagardesmühlen von 1874

Werbeanzeige von 1943

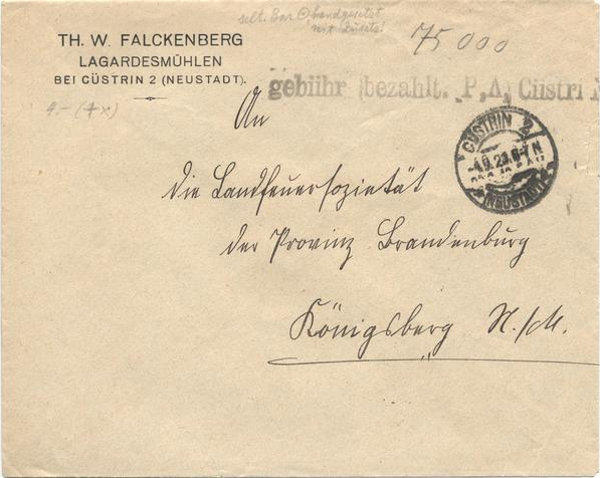

Brief der Firma Falckenberg an die Landfeuersozietät der Provinz Brandenburg in Königsberg/Neumark von 1923, aus der Inflationszeit. Mit 75.000 RM Porto frankiert.

Kurt Falckenberg (* 20.07.1875), ein Sohn von Paul Georg Falckenberg, legte 1894 sein Abitur am Küstriner Gymnasium ab. Danach studierte er in u.a. in Tübingen Medizin und wurde Arzt. Am 04. Juli 1879 wurde Günther Falckenberg als Sohn von Albert Friedrich Falckenberg und seiner Frau Marie (geb. Vockeroth) geboren. Ob seine Mutter mit den Inhabern der Firma "Grosse & Vockeroth" verwandt war, ließ sich leider noch nicht ermitteln. Günther Falckenberg war ein deutscher Physiker und leitete ab dem Jahr 1946 den Landeswetterdienst in Mecklenburg-Vorpommern. Mehr über ihn findet man in der Wikipedia.

Im Jahre 1888 erbten die beiden Brüder Max Friedrich (* 05.09.1859) und Wilhelm Otto Falckenberg (* 01.08.1862) - Söhne von Theodor Wilhelm Falckenberg - die Mühle von ihren früh verstorbenen Cousins Albert und Georg Paul Falckenberg und betrieben sie zusammen mit ihrem Vater weiter, sie trug nun auch dessen Namen "Th. W. Falckenberg".

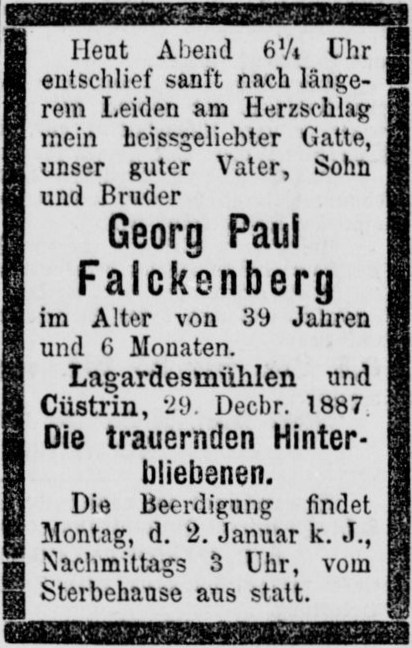

Georg Paul Falckenberg starb am 29.12.1887 in Lagardesmühlen im Alter von nur 39 Jahren an einem Herzschlag. Er hatte mindestens drei Kinder, eine Tochter (geboren 1879) und zwei Söhne (geboren 1875 bzw. 1884). Die Erben von Albert und Paul Falckenberg planten, die Dampfsägemühle zu verkaufen, das belegen Anzeigen in der Berliner Börsenzeitung im Juli 1888. Warum der Verkauf nicht erfolgte, ist nicht bekannt.

Sitz der am 1. Oktober 1889 gegründeten Firma "Th. W. Falckenberg" war Güstebiese, dort lebte auch Theodor Wilhelm Falckenberg. Die Schneidemühle in Lagardesmühlen wurde ab 1. November 1889 eine Zweigstelle der Firma in Güstebiese. Diese Konstellation existierte so aber nicht lange, schon im Dezember 1889 wurde der Sitz der Firma von Güstebiese nach Lagardesmühlen verlegt.

Die beiden Brüder Max und Wilhelm heirateten jeweils eine Schwester aus der Driesener Unternehmerfamilie Stoltz. Die Familie betrieb in Driesen unter dem Namen "C. Stoltz" mehrere verschiedenartige Mühlen, daneben gehörten der Firma wohl auch Mühlen in Ost- und Westpreußen. Zum Betrieb gehörten aber auch ein Baugeschäft und eine Ziegelei. Max Friedrich heiratete 1889 Elisabeth Erdmine Emilie Stoltz und Wilhelm Otto im Jahre 1894 deren rund 3 1/2 Jahre jüngere Schwester Elfrieda Dorothea Valesca.

Ende 1896 eröffnete die Firma eine Zweigstelle in Stabigotten bei Allenstein, Theodor Wilhelm Falckenberg lebte zu dieser Zeit nicht mehr in Güstebiese, sondern in Berlin. Die Firma kaufte die Marienmühle in der Küstriner Uferstraße 5 (Kurze Vorstadt, später Neustadt) hinzu und eröffnete in Lagardesmühlen eine Kalksandstein-Fabrik. Um 1900 erhielt die Firma einen eigenen Gleisanschluß. Die Marienmühle wurde zur Zeit des ersten Weltkriegs abgerissen und ein Teil des Grundstücks an das Baugeschäft von Adolf Kube verkauft. Die veraltete Dampfmaschine wurde dem Märkischen Museum in Berlin geschenkt.

Bereits im Jahre 1898 verfügte das Unternehmen über eine eigene Betriebskrankenkasse.

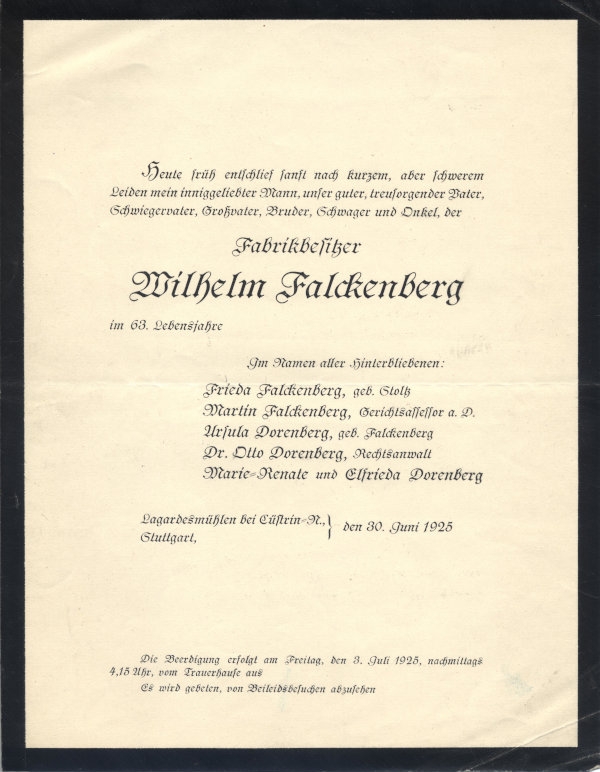

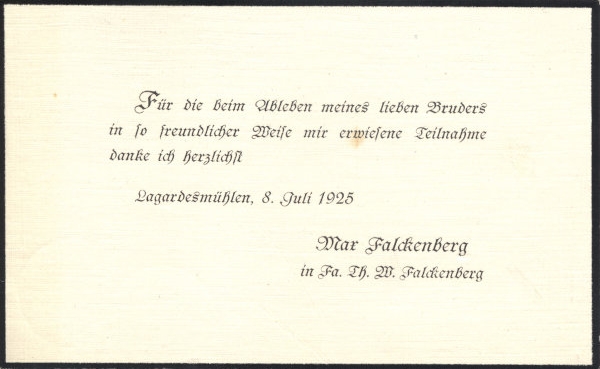

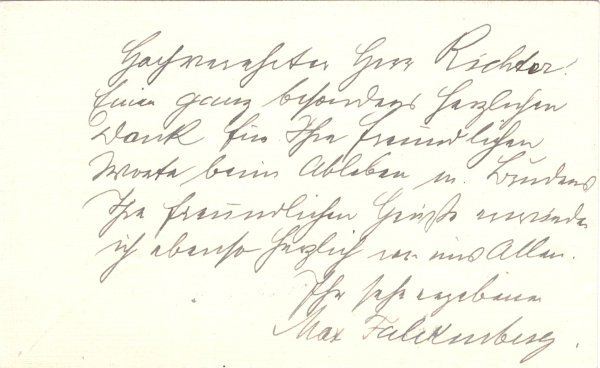

Wilhelm Otto Falckenberg war seit 18.10.1888 Mitglied der Küstriner Freimaurerloge "Johannis-Freimaurer-Loge Friedrich Wilhelm zum goldenen Zepter", er starb am 30.06.1925 im Alter von 63 Jahren. Max Falckenberg war um 1908 auch Rittmeister der Landwehr-Kavallerie, er starb am 15.07.1939 und blieb bis zu seinem Tod Gesellschafter im Unternehmen. Die in seiner Todesanzeige genannte Ursula Elfriede Emilie Albertine Dorenberg (geb. Falckenberg; * am 22.05.1898 in Lagardesmühlen) - höchst wahrscheinlich seine Tochter - starb schon im Folgejahr, am 03.04.1926 nach langem, schweren Leiden in Stuttgart. Sie wurde nur 27 Jahre alt. Sie hinterließ neben ihrem Mann auch zwei kleine Töchter.

Abbildungen: Anzeige zum Tod von Wilhelm Falckenberg und Danksagung, 1925. Auf der Rückseite der Danksagung sieht man eine persönliche Dankesnote von Max Falckenberg, adressiert an den Küstriner Brauereibesitzer Richter.

Im Jahre 1920 schied Theodor Wilhelm Falckenberg aus dem Unternehmen aus. Nach dem Tod von Wilhelm Falckenberg traten seine Witwe Elfrieda (geb. Stoltz) sowie Martin und Werner Falckenberg in die Firma ein. Martin Falckenberg blieb bis 1934 Gesellschafter. Werner Falckenberg, ein Sohn von Max Falckenberg, wurde am 29. Dezember 1890 geboren und besuchte 11 Jahre lang das Gymnasium in Küstrin. Dort legte er im Schuljahr 1910/11 sein Abitur ab und plante, Rechtswissenschaften zu studieren. Im Jahre 1945 meldete sich Werner Falckenberg freiwillig für die Kämpfe um Küstrin und diente beim Volkssturm. Schwer verwundet geriet er in Kriegsgefangenschaft und starb in Landsberg/Warthe.

Mit dem Ausscheiden des Gerichtsassessors a. D. Martin Falckenberg aus dem Unternehmen im Jahre 1934 wurden die drei Kinder Gisela (zu diesem Zeitpunkt 6 Jahre alt), Christiane (5 Jahre) und Jobst Falckenberg (ca. 1 1/2 Jahre alt, + 2021) Gesellschafter. Sie waren aber aus nochvollziehbaren Gründen von der Vertretung der Firma ausgeschlossen.

Elfrieda Falckenberg starb im Jahre 1956 in Dachau (Oberbayern) im Alter von 82 Jahren.

Zur Entwicklung des Ortes Lagardesmühlen

Im Laufe der Zeit entwickelte sich der Firmenstandort zu einem Gutsbezirk. Anfangs war der Ort auch unter den Namen "Warnicker Schneidemühlen", "Cüstriner Schneidemühlen" oder auch in abweichender Schreibweise als "Lagardes Mühlen" oder "La Gardes Mühlen" bekannt.

Im Jahre 1855 umfasste Lagardesmühlen neben den zwei Mühlen noch ein Wohnhaus mit Stallungen, einer Scheune und einem Holzschuppen sowie eine Schmiede und drei kleinere Häuser. Das Wohnhaus der Familie war ein Massivbau, die Scheune, die Remise und die Schmiede waren mit Ziegeln gedeckte Fachwerkbauten. Die drei anderen Wohnhäuser waren mit Stroh gedeckt.

Ein selbständiger Gutsbezirk mit eigenem Standesamt blieb Lagardesmühlen bis zum 29.09.1928. Bis dato gehörte der Ort verwaltungstechnisch zum Amtsbezirk Bleyen im Kreis Königsberg/Neumark und kirchlich zur Marienkirche in Küstrin Altstadt, danach gehörte der Wohnplatz zu Warnick im Kreis Landsberg/Warthe und war auch zu Warnick eingepfarrt.

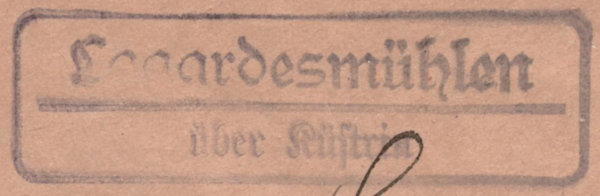

Landpoststempel "Lagardesmühlen über Küstrin"

Landpoststempel "Lagardesmühlen über Küstrin"

In den Jahren 1913/14 wurden im Ort durch das Märkische Museum unter Leitung des Prähistorikers Dr. Albert Kiekebusch Ausgrabungen zur römischen Kaiserzeit durchgeführt. Dabei wurde eine altgermanische Siedlung freigelegt. Während der NS-Zeit wurde in Lagardesmühlen ein "Heimat Festungs-Pionierpark Küstrin" (siehe Foto) errichtet. Ein Luftbild zeigt den kleinen Park neben der Holzhandlung - wahrscheinlich handelt es sich dabei um den Park am Gutshaus.

Im Königsberger Kreiskalender von 1961 beschreibt Eva Troschel, geb. Falckenberg Lagardesmühlen wie folgt, Zitat:

"Eine alte weiße Mauer trennt die Gebäude [...] von dem unruhigen Getriebe des Warnicker Weges. Nur ein stets geöffnetes Tor führt von hier zum sauberen Gutshof. Links vom Torwege liegt eine Schmiede. Im Hintergrunde erblickt man die behaglichen Wohnhäuser der jetzigen Besitzer und einen wuchtigen Wasserturm. An einer Straße, die der Straßenmauer parallel läuft, liegt eine Reihe von Wohnhäusern der Angestellten und Arbeiter [...]." Betrachtet man das Foto des "Heimat-Festungs-Pionier-Parks" weiter unten, entspricht diese Schilderung genau der Abbildung.

Einwohnerzahlen:

| Jahr | Häuser | Einwohner |

| 1847 | 6 | 75 |

| 1848 | 7 | 78 |

| 1852 | 77 | |

| 1861 | 5 | 87 |

| 1864 | 87 | |

| 1866 | 80 | |

| 1867 | 65 | |

| 1871 | 5 | 55 |

| 1873 | 5 | 65 |

| 1880 | 96 | |

| 1882 | 110 | |

| 1885 | 6 | 102 |

| 1889 | 112 | |

| 1892 | 6 | 96 |

| 1894 | 102 | |

| 1895 | 93 | |

| 1902 | 93 | |

| 1910 | 103 | |

| 1920 | 108 | |

| 1925 | 80 | |

| 1929 | 80 |

Ein Einwohnerverzeichnis von Lagardesmühlen von 1928 findet man hier in der Ahnenforschungs-Datenbank.

Ein Teil von Lagardesmühlen auf einer Fotopostkarte von 1898. (Foto: Archiv Andy Steinhauf)

Eingang zum Heimat Festungs-Pionierpark Küstrin (Foto: Siegfried Neubauer)

Quellen:

- Journal für Fabrik, Manufaktur und Handlung, Band 87, 1804

- Staats- und gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten, 1804

- Leipziger Handwörterbuch der Handlungs- Comptoir- und Waarenkunde, 1819

- Amtsblatt der Regierung zu Frankfurt a.d. Oder: 1835, Verzeichnis der Ortschaften des südlichen Verwaltungs-Bezirks des Königsbergischen Kreises, 1835

- Geschichte des deutschen Freiheitskrieges vom Jahre 1813 bis zum Jahre 1815, Band 3, Friedrich Richter, Selbstverl., 1839

- Der Regierungsbezirk Frankfurt an der Oder der preuß. Provinz Brandenburg geographisch, statistisch und topographisch dargestellt, Dr. Eugen Huhn, 1848

- Landbuch der Mark Brandenburg und des Markgrafthums Niederlausitz in der Mitte des 19. Jahrhunderts [...], Dr. Heinrich Berghaus, 1856

- Topographische Übersicht des Appellationsgerichts-Departements Frankfurt a/O., Frankfurt a/O., Verlag Gustav Harnecker & Co., 1856

- Berlin und die Mark Brandenburg mit dem Markgraftum Nieder-Lausitz in ihrer Geschichte und in ihrem gegenwärtigen Bestande, Berlin, 1861

- Topographisch-statistisches Handbuch des Regierungs-Bezirks Frankfurt a.O., Frankfurt a.O., 1861

- Deutschlands Handel und Industrie: Band. Brandenburg, Schlesien, Ostpreussen, Berlin, 1867

- Königlicher Preußischer Staats-Anzeiger, Nr. 176, Berlin, 25. Juli 1870

- Die Gemeinden und Gutsbezirke des Preußischen Staates und ihre Bevölkerung, Nach den Urmaterialien der allgemeinen Volkszählung vom 1. Dxzember 1871 [...], Berlin, 1873

- Amtsblatt der Regierung zu Frankfurt a.d. Oder; 1876

- Der Deutsche Herold, Band 39, 1908

- Briefe an und von Johann George Scheffner / Hrsg. von Arthur Warda, Bd. L-M, München ; Leipzig : Duncker & Humblot, 1926

- Küstrins holzverarbeitende Industrie, Wilhelm Fitzky, Königsberger Kreiskalender 1971

- Verschiedene Adressbücher der Stadt Küstrin

- Abbildungen: Archiv Andy Steinhauf (sofern nicht anders angegeben)

- Lagardesmühlen bei Küstrin-Neustadt (in: Kreiskalender für den Kreis Königsberg/Neumark, 1961), Eva Troschel, geb. Falckenberg

- Auskünfte durch Nadine Reinhardt

- http://www.personendaten.org/index.php?cat=8&filter=filter&pdrId=pdrPo.001.007.000000664

- http://genwiki.genealogy.net/Lagardesm%C3%BChlen

- http://gov.genealogy.net/item/show/object_1048078

- http://www.albert-gieseler.de/dampf_de/firmen4/firmadet45381.shtml

- http://www.vogel-soya.de/Driesen_Gesch_11.html