Vorwort

Dies ist der Erste von mehreren Teilen über die Geschichte vom Bahnhof Kietz. Der Schwerpunkt liegt auf der Zeit nach 1945, die Zeit davor wird nur grob angerissen. Für Ergänzungen und Korrekturen bin ich wie immer sehr dankbar. Im zweiten, noch zu schreibenden Teil, wird es um den Zeitraum zwischen 1961 und 1989 gehen.

Zwischen 1877 und 1945

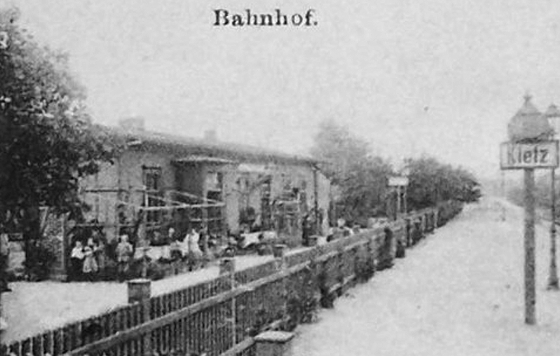

Der spätere Betriebsbahnhof Küstrin-Kietz wurde am 15. Mai 1877 als Bahnhof Kietz eröffnet. Der erste Personenbahnhof in der Nähe des Kietzer Marktplatzes eröffnete 15 Jahre später, am 15.10.1882, und bestand eigentlich nur aus einer Baracke und einem Bahnsteig (siehe Bild 1).

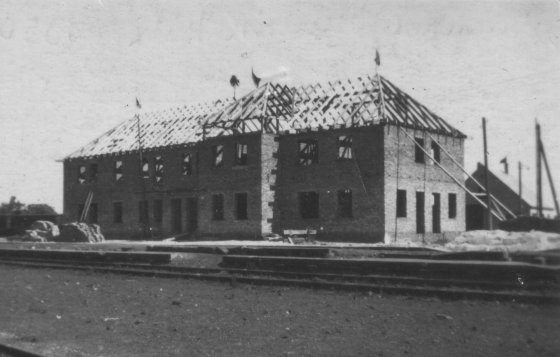

Erst im Jahre 1904 wurde das neue Empfangsgebäude (siehe Bild 2) errichtet, dessen Standort entsprach dem des heutigen Empfangsgebäudes. Am 4. Juni des gleichen Jahres erhielt der Bahnhof die Bezeichnung „Cüstrin-Kietz“. Nach der Änderung der Schreibweise des Namens der Stadt von "Cüstrin" in "Küstrin" im Sommer 1928 wurden am 17. September 1928 durch die Reichsbahndirektion Osten in Frankfurt (Oder) auch die Küstriner Bahnhöfe umbenannt: Küstrin-Altstadt, Küstrin-Neutstadt und Küstrin-Kietz. Der Ort „Küstrin-Kietz“ existierte zu dieser Zeit aber noch nicht, das Dorf Kietz und die Lange Vorstadt Küstrins waren noch getrennte Orte. Die Eingemeindung des Dorfes Kietz erfolgte erst 1929. Auf dem Bahnhof hielten nur die sogenannten Vorortzüge, nicht jedoch die Schnellzüge.

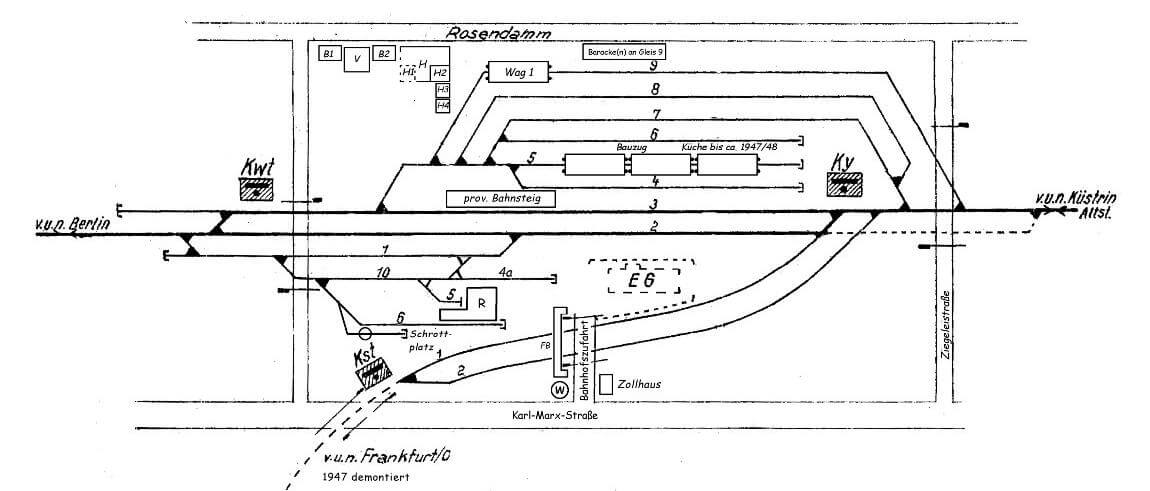

Der Bahnhof Kietz verfügte vor Kriegsende 1945 über 5 Gleise und 3 Kopfgleise (Abstellgleise), zwei auf der Frankfurter Seite (südlich des Empfangsgebäudes) und der Rest auf der Berliner Seite (nördlich des Empfangsgebäudes). Die Infrastruktur für den Betrieb als größerer Güterbahnhof, z.B. für die Versorgung der Dampfloks mit Kohle und Wasser, fehlte völlig.

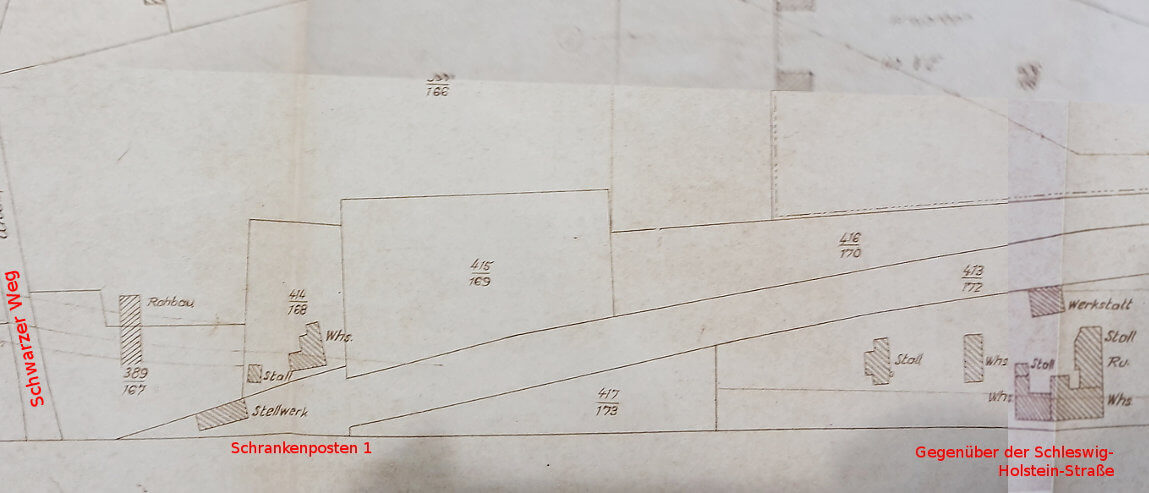

Die Zufahrt zum Bahnhof befand sich an der Stelle, an der sich heute das Tor neben der Fußgängerbrücke befindet. An den zwei Frankfurter Gleisen befand sich eine Schranke (siehe Bild 2). Damit man – auch wenn diese Schranke geschlossen war – das Berliner Gleis erreichen konnte, stand daneben eine kleine, aus einer Eisenkonstruktion bestehende Brücke (siehe Bild 3), die nur über die zwei Frankfurter Gleise führte. Der Bahnhof verfügte über die 3 Stellwerke Kwt, Kst (Siehe Bild 5) und Ky. Das Stellwerk Ksa an der Vorflutbrücke gehörte zum Bahnhof Küstrin-Altstadt. Zu den Stellwerken, die alle auch zur Bedienung von Schranken dienten, kamen noch die Schrankenposten 57 (außerhalb des Bahnhofs), 59 (Kaiserstraße) und 60 (an der Odervorflutbrücke).

Bild 1: Der erste Bahnhof „Kietz“ (Quelle: Archiv Andy Steinhauf)

Bild 1: Der erste Bahnhof „Kietz“ (Quelle: Archiv Andy Steinhauf) Bild 2: Das neue Empfangsgebäude des Bahnhofes „Cüstrin-Kietz“ im Bau, um 1904. (Quelle: Archiv Andy Steinhauf)

Bild 2: Das neue Empfangsgebäude des Bahnhofes „Cüstrin-Kietz“ im Bau, um 1904. (Quelle: Archiv Andy Steinhauf)Der Zweite Weltkrieg und seine Folgen für den Bahnhof Kietz

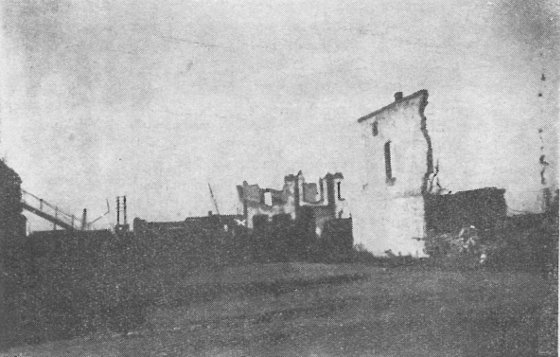

Bild 3: Die Ruine des Empfangsgebäudes in Küstrin-Kietz (Foto: Urheber unbekannt)

Bild 3: Die Ruine des Empfangsgebäudes in Küstrin-Kietz (Foto: Urheber unbekannt)Während der Kämpfe um Küstrin wurde die Infrastruktur des Bahnhofs stark beschädigt und das Empfangsgebäude völlig zerstört.

Bild 3 zeigt die Bahnhofszufahrt mit der Ruine des Empfangsgebäudes (im Hintergrund) sowie die beschädigte Fußgängerbrücke über die Frankfurter Gleise (links am Bildrand).

Die 1925/26 errichtete Eisenbrücke über die Oder wurde durch die Wehrmacht gesprengt und war nicht mehr passierbar. Sie wurde jedoch schnell nach dem Ende der Kämpfe um die Stadt notdürftig durch Pioniere der Roten Armee repariert, um den Nachschub beim Vorrücken gegen Berlin sicherzustellen.

Der Wiederaufbau des Bahnhofs 1946 – 1950

Am 06.01.1946 wurde der Betrieb auf dem Bahnhof Küstrin-Kietz wieder aufgenommen. Man stellte 15 Personen - meist Frauen - aus Kuhbrücke als Betriebsarbeiter ein. Ihre Aufgabe war unter anderem das abladen der Kohle von den Güterwagen, das bekohlen der Dampfloks und die Reinigung der Gleisanlagen. Der erste Vorarbeiter war ein namentlich nicht mehr bekannter Eisenbahner aus Reitwein, ihm folgte August Gericke.

In einem zum Büro umgebauten Waggon auf dem Zufahrtsgleis zum Schrottplatz hatte sich die DERUTRA AG (Deutsch-Russissche Transport AG, der Vorläufer der DEUTRANS) ihr erstes Domizil eingerichtet. Später zog das Büro in eine der damals am Standort des Wasserturms stehenden Baracken am Rosendamm (siehe nächstes Kapitel) um. Geleitet wurde die Niederlassung der DERUTRA anfangs von einem Herrn Weber aus Booßen.

Die Strecke zwischen Berlin und Küstrin-Kietz wurde bereits am 24.4.1946 neu eröffnet. Dazu war zuerst Gleis 3 wieder hergerichtet worden. Der erste reguläre Zug war der sogenannte „Polenzug“, ein Reisezug der von Kostrzyn zum Wriezener Bahnhof in Berlin fuhr. Bis Anfang November 1946 wurde nördlich von Gleis 3 und östlich des "Hochhauses" am Rosendamm ein provisorischer Bahnsteig aus Schlacke errichtet (siehe Plan im Kapitel "Die Nutzung des Bahngeländes zwischen 1948 und 1951"). Der Zugang zu Bahnsteig erfolgte über den Rosendamm.

In den Jahren 1946/47 erfolgte die Reparatur eines gesprengten Teils der Oderbrücke mittels eines Behelfsbrückenteils. Die noch einspurige Brücke wurde am 3. März 1947 dem Verkehr übergeben, sie konnte aber nur mit max. 30km/h befahren werden. In der ersten Hälfte der 1950er Jahre erfolgte die weitere Wiederherstellung der Brücke, auch unter Nutzung eines Brückenteils der Peenebrücke in Karnin auf Usedom. Auch das Provisorium von 1947 wurde ersetzt. Die Tageszeitung "Neues Deutschland" berichtete in ihrer Ausgabe vom 04.03.1947 über die Wiederinbetriebnahme der Brücke nach 5-monatiger Bauzeit. Die zu diesem Zeitpunkt noch vorhandene Pionierbrücke sollte danach abgerissen werden.

Ein Neubau der Eisenbahnbrücken über die Oder-Vorflut und die Oder ist geplant, der Baubeginn verzögert sich jedoch wegen einiger spät vorgebrachter und schließlich fallen gelassener Sonderwünsche der polnischen Seite noch bis etwa 2021. Ursprünglich sollten die Arbeiten im Herbst 2018 starten.

Ab August 1947 wurde die bis dato zweigleisige Strecke zwischen Küstrin-Kietz und Frankfurt (Oder) auf Befehl der sowjetischen Besatzungstruppen demontiert. Zwischen Frankfurt (Oder) und Podelzig wurde ein Gleis demontiert, zwischen Podelzig und Küstrin-Kietz beide Gleise. Diese frühere Hauptbahn und erste Verbindung zwischen Berlin und Küstrin (via Frankfurt) wurde danach, zum großen Teil nur noch eingleisig, wieder aufgebaut und am 06.10.1950 als Nebenbahn neu eröffnet. Vor der Wiederinbetriebnahme der Strecke nach Frankfurt (Oder) wurden auf dem Bahnhof auch einige Weichen und Schranken erneuert. Vor der Wiederinbetriebnahme der Frankfurter Strecke diente das Stellwerk Kst (später Schrankenposten 1, siehe Bild 5) aufgrund der Wohnungsnot im Ort der Familie Wache als Wohnhaus.

Bild 4: Bauarbeiten am Bahnübergang der Frankfurter Strecke im Jahre 1950 (Quelle: Lothar Meyer, via D. Malzahn)

Bild 4: Bauarbeiten am Bahnübergang der Frankfurter Strecke im Jahre 1950 (Quelle: Lothar Meyer, via D. Malzahn) Bild 5: Bahnübergang der Frankfurter Strecke mit Stellwerk Kst um 1954 (Quelle: Lothar Meyer, via D. Malzahn)

Bild 5: Bahnübergang der Frankfurter Strecke mit Stellwerk Kst um 1954 (Quelle: Lothar Meyer, via D. Malzahn) Bild 6: Eröffnung der Bahnstrecke nach Frankfurt (Oder) am 06.10.1950: Warten auf den ersten Zug. (Quelle: Lothar Meyer)

Bild 6: Eröffnung der Bahnstrecke nach Frankfurt (Oder) am 06.10.1950: Warten auf den ersten Zug. (Quelle: Lothar Meyer) Bild 7: Eröffnung der Bahnstrecke nach Frankfurt (Oder) am 06.10.1950: Der erste Zug. (Quelle: Lothar Meyer)

Bild 7: Eröffnung der Bahnstrecke nach Frankfurt (Oder) am 06.10.1950: Der erste Zug. (Quelle: Lothar Meyer)Aufgrund der fehlenden Stromversorgung bestand die Beleuchtung in der ersten Zeit aus Stearin-Kerzen, die täglich neu gegossen werden mussten. Es gelang später, für den Bahnhof einige mit Petrolium betriebene Handlampen zu beschaffen, dies war gebenüber den Kerzen schon ein deutlicher Fortschritt. Bei der Wiederherstellung des Stromversorgung in Ort, u.a durch die Firma Otto Grube, wurde der Bahnhof vorrangig behandelt, so dass die Zeit der Kerzen und Petroliumlampen schon bald erledigt war.

Im Winter 1948/49 ruhte die Bahnhofsbaustelle. Um die Arbeiter weiter beschäftigen zu können, arbeiteten etwa 220 Arbeiter der Märkischen Bau-Union (MBU) aus Kleinmachnow mit rund 40 Mitarbeitern der Baufirma Richard Hanisch aus Küstrin-Kietz an der Enttrümmerung des Ortes. Während die Mitarbeiter des staatlichen Betriebes einen Stundenlohn erhielten (erhalten sollten), erhielten die Mitarbeiter von Richard Hanisch einen leistungsbasierten Lohn. Die MBU hatte für 1000 geborgene Ziegelsteine einen Preis von 128 DM kalkuliert, die Firma Hanisch berechnete dagegen nur 34,65 DM für die gleiche Anzahl. Da aber die MBU ihren Mitarbeitern nur sehr unregelmäßig Lohn zahlte, war die Arbeitsmoral dementsprechend im Keller und sie ereichten nur eine durchschnittliche Tagesleistung von 65 Mauersteinen – die Arbeiter der Firma Hanisch schafften in der gleichen Zeit 900 Steine. Die Steine wurden verkauft - nur die Küstrin-Kietzer Einwohner kamen oft zu kurz, während umliegende Orte von diesem Baumaterial profitierten. Das hat sich in die Gedanken der nun alten Kietzer so eingebrannt, dass noch heute die damalige MBU als "Märkische Klau-Union" bezeichnet wird.

Von 1950 bis 1952 übernahm Wolfgang Wüstefeld, ein Bauingenieur aus Frankfurt (Oder) im Auftrag der Bau-Union Fürstenberg (Oder) die Bauleitung auf den geplanten Grenzbahnhöfen Frankfurt (Oder) und Küstrin-Kietz. Er fand dort insgesamt 700 Arbeiter vor, die mangels Material und Werkzeugen nichts tun konnten. Er entschied, 200 dieser Arbeiter zu entlassen, da er sie nicht beschäftigen konnte. Er hatte zwar Rückendeckung von seinem Vorgesetzten, machte sich in der Bevölkerung, der Partei und den Gewerkschaften mit dieser Entscheidung keine Freunde. Für den Großteil der Arbeitskräfte gelang es ihm jedoch, Material, Werkzeuge und Maschinen zu organisieren.

Die benötigte Erde für den Küstrin-Kietzer Bahnhof schaffte man von Podelzig heran. Wolfgang Wüstefeld erzählt in seinen Memoiren eine kleine Geschichte darüber: Man vergaß eines Tages einen Wagen in Podelzig korrekt anzubremsen, in der Nacht setzte er sich auf der zwischen Podelzig und Küstrin-Kietz abschüssigen Strecke in Bewegung und rollte bis auf den Bahnhof Kietz, wo er am Morgen entdeckt wurde. Dabei kam aber niemand zu Schaden.

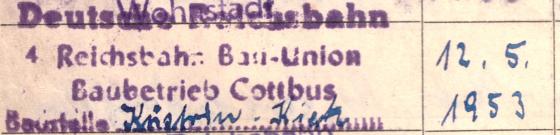

Bild 8: Stempel der Reichsbahn Bau-Union (Quelle: Andy Steinhauf)

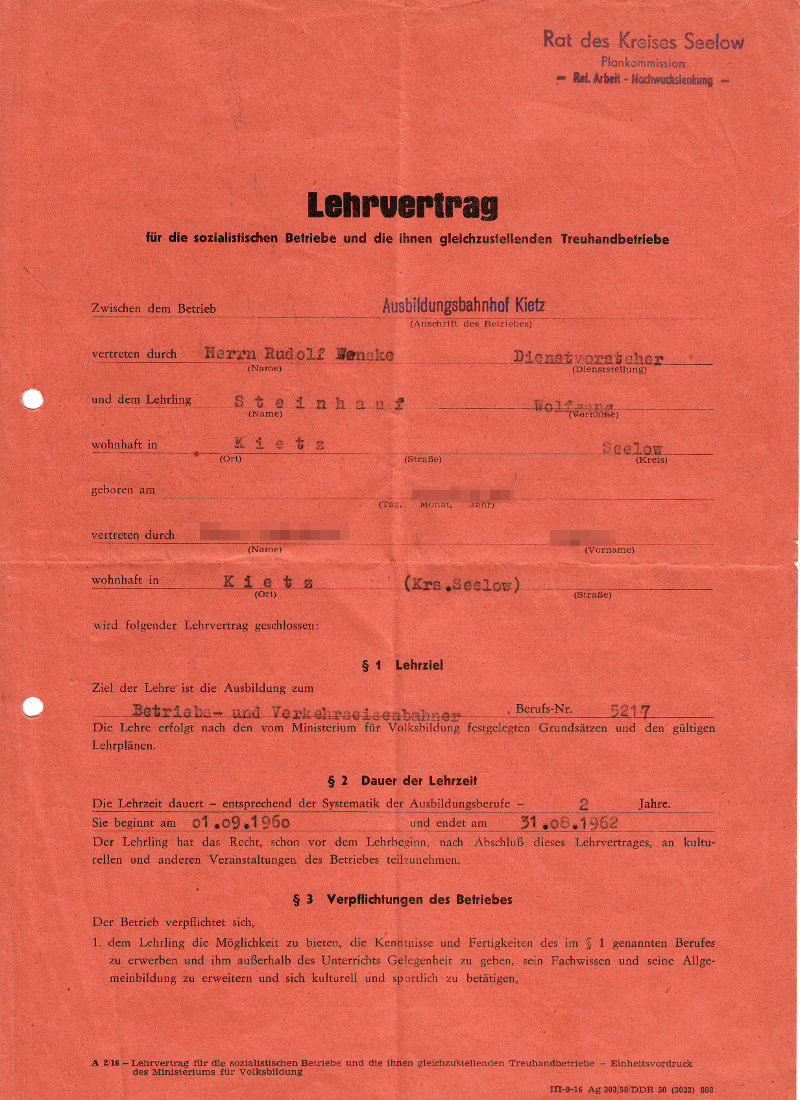

Start der Lehrlingsausbildung auf dem Bahnhof Küstrin-Kietz

Um 1946/47 hielten nur wenige Eisenbahner des Betrieb auf dem Bahnhof Küstrin-Kietz am laufen. Die Anzahl der Mitarbeiter stieg erst mit dem Ausbau des Bahnhofs massiv. Im Jahre 1950 begann man in Küstrin-Kietz auch mit der Ausbildung von Lehrlingen. In diesem Jahr traten die ersten 10 Lehrlinge ihre Lehrzeit auf dem Bahnhof an. Die erste Ausbildungsstätte befand sich in einer Baracke zwischen Gleis 9 und dem Rosendamm. Diese Baracke stand etwa auf Höhe des neuen Empfangsgebäudes.

Die große, hölzerne Ausbildungsbaracke an der Straße wurde um 1957 fertiggestellt. Deren Eingang befand sich am Ostgiebel. In den miteinander verbundenen drei Räumen an der Straßenseite wurde später eine Modeleisenbahn aufgebaut, daran erfolgte die Ausbildung im Betriebsdienst. An der der Straße abgewandten Seite der Baracke befanden sich die Klassenräume. Der erste Raum wurde als Fernschreibraum genutzt, dort fand die Ausbildung an Morsegeräten statt. Am Ende das Ganges befanden sich die Büros der Lehrausbilder.

Bild: Ausbildungsvertrag meines Vaters aus dem Jahre 1960 (Quelle: Archiv Andy Steinhauf)

Die Nutzung des Bahngeländes zwischen 1948 und 1951

Der Bahnhofskommandant lebte und arbeitete zuerst in einem auf Gleis 9 abgestellten Eisenbahnwaggon. Die anfangs 15 Eisenbahner wurden über eine Küche, die in einem Waggon auf Gleis 5 untergebracht war, mit Essen versorgt. Dort arbeitete ab Juni 1946 meine Großmutter als Köchin. Neben diesem Küchenwaggon stand der Bauzug für die Arbeiter auf der Bahnhofsbaustelle. Unter diesen Arbeitern waren auch ehemalige Nazis aus Berlin, die auf der Baustelle zur Strafarbeit herangezogen worden waren.

Der erste provisorische Bahnsteig für den Personenverkehr wurde laut Zeitzeugen nach dem Hochwasser 1947 aus Schlacke errichtet. Er befand sich zwischen Gleis 3 und dem Rosendamm, östlich des „Hochhaus“ genannten Wohnhauses der Reichsbahn. Nach der Fertigstellung dieses Bahnsteiges fuhr täglich ein Personenzugpaar von Berlin Schlesischer Bahnhof (heute Berlin Ostbahnhof) nach Küstrin-Kietz und zurück. Laut Angaben eines Zeitzeugen fiel mit der Einrichtung dieses Zugpaares, der „Polenzug“ weg. Dieser Bahnsteig wurde bis zur Inbetriebnahme des neuen Empfangsgebäudes genutzt.

Um 1947/48 wurde ein Raum (vom Bahnhof aus gesehen unten rechts) im „Hochhaus“ am Rosendamm 37 als Küche und ein Raum unten links (nach der Reparatur dieser Seite des Hauses) als Speisesaal genutzt. Ein Schuppen hinter dem Haus diente als Geräteschuppen, ein zweiter Schuppen mit 3 Räumen enthielt die Aufsicht, einen Raum für die Rangierer (beide waren durch eine Luke verbunden, über die die Aufsicht dem Rangierern Anweisungen geben konnte) und einen Raum für die Weichenwärter (später W8).

Vom Rosendamm aus gesehen rechts neben dem „Hochhaus“ befand sich ein Vierfamilienhaus (Rosendamm Nr. 36), dort waren in den ersten Nachkriegsjahren Büros untergebracht. Auch der Fahrdienstleiter hatte dort bis etwa 1948 seinen Sitz, dann zog er bis zur Fertigstellung des Befehlsstellwerkes B5 in das Stellwerk W4 um. Die ehemaligen Räume des Fahrdienstleiters wurden dann zwischen 1948 und ca. 1952 durch die Vermittlung genutzt. Vorher war sie in einem kleinen Holzhaus untergebracht gewesen, ab etwa 1952 zog sie in das Obergeschoss des neuen Empfangsgebäudes. Das Haus Rosendamm 36 wurde später abgerissen.

Am späteren Standort des Wasserturms wurden um 1947/48 zwei Baracken errichtet: Die vom Bahnübergang aus gesehene erste Baracke war für den Wagendienst und die Güterabfertigung, die Zweite daneben wurde von der Bahnhofskommandantur genutzt. Dieses Gelände am Rosendamm stellte in den ersten Nachkriegsjahren das Zentrum des Küstrin-Kietzer Bahnhofs dar.

Anfangs erfolgte das bekohlen der Dampfloks noch manuell: Man schippte die Kohle auf eine Plattform, danach auf den Tender der Lok und von dort aus schließlich in den Kohlespeicher. Mit einer alten Feuerwehrpumpe samt Schlauch wurden die Loks in der ersten Zeit mit Wasser versorgt. Diese Pumpe befand sich zwischen den Gleisen 1 und 10. Der folgende Plan zeigt die Nutzung des Bahngeländes:

Bild 9: Nutzung des Bahngeländes nach dem Krieg (Quelle: Andy Steinhauf)

Bild 9: Nutzung des Bahngeländes nach dem Krieg (Quelle: Andy Steinhauf)

Legende zu Bild 9:

B1: 1947/48 errichtete Baracke, Sitz des Wagendienstes (bis 1950) und der Güterabfertigung

B2: 1947/48 errichtete Baracke, Sitz des Bahnhofskommandanten

EG: Empfangsgebäude, zerstört

FB: Fußgängerbrücke über die Frankfurter Gleise; Eisenkonstruktion aus der Vorkriegszeit; Außer Berieb.

H: „Hochhaus“ genanntes Wohnhaus der Reichsbahn am Rosendamm 37. Es war 1950/51 auch Sitz der Bahnmeisterei.

H1: nach Beseitigung der Kriegsschäden bis zur Eröffnung des Kulturhauses 1955 als Speiseraum genutzt

H2: Küche, etwa zwischen 1947/48 und 1955

H3: Geräteschuppen

H4: Schuppen mit mit 3 Räumen für die Aufsicht, die Rangierer und die Weichenwärter (später Stellwerk W8)

Kwt: Stellwerk, später W4

Kst: Stellwerk, später Schrankenposten 1

Ky: Stellwerk, später B5

R: Laderampe

V: Vierfamilienhaus der Reichsbahn am Rosendamm 36 mit Büros; bis 1948 Sitz des Fahrdienstleiters; zwischen 1948 und 1952 Sitz der Vermittlung

W: Waage an der Bahnhofszufahrt

Wag1: Waggon, in dem der Bahnhofskommandant 1946/47 lebte und arbeitete

Baracke(n) am Gleis 9: Diese Baracke(n) diente(n) zuerst als Wohnung für Eisenbahner und ab 1950 als Ausbildungsräume für die Lehrlinge. Später hatte dort auch die Zweigstelle der Intercontrol GmbH ihren Sitz.

Am Rosendamm kaufte die Deutsche Reichsbahn Ende 1950 ein Teil des Grundstücks von Bauer Otto Reichert und errichtete dort ein Plumpsklo für die Mitarbeiter. Eines Tages wurde dort beim Leeren eine besondere Hinterlassenschaft herausgefischt: eine Pistole, die wahrscheinlich ein sowjetischer Soldat dort verloren hatte.

Die Zufahrtsstraße zum Bahnhof samt Bahnübergang blieb in Betrieb, die eiserne Fußgängerbrücke aus der Vorkriegszeit war aufgrund von Beschädigungen nicht mehr nutzbar. Neben der Bahnhofszufahrt, in der Nähe der Karl-Marx-Straße, war aus der Vorkriegszeit eine Waage erhalten geblieben, die z.B. von den Bauern der Umgebung rege genutzt wurde, um ihre Ernte zu wiegen, bevor sie verladen wurde. Als die alte Bahnhofszufahrt geschlossen wurde, wurde auch diese Waage abgebaut. Die noch heute existierende Verlängerung der Ladestraße bis zum schwarzen Weg gab es damals noch nicht. Die 3 Stellwerke des Küstrin-Kietzer Bahnhofs Kwt (W4), Kst (Schrankenposten 1) und Ky (B5) hatten den Krieg (stark) beschädigt überstanden und wurden wieder aufgebaut. Die Kellerräume des ehemaligen Stellwerkes Ksa an der Odervorflutbrücke dienten bis zu dessen Abriss aber nur noch als Aufenthaltsräume der Schrankenwärter vom Schrankenposten 60 (Bahnübergang an der Vorflutbrücke). Als Ersatz für diese Räumlichkeiten wurde später eine kleine Holzbude - wie auf Bild 24 zu sehen - aufgestellt. Etwas weiter westlich vom ehemaligen Standort des Stellwerks Ksa entfernt, wurde dann das Stellwerk W6 errichtet.

Bild 10: Stellwerk W6 (Quelle: Archiv Andy Steinhauf)

Bild 10: Stellwerk W6 (Quelle: Archiv Andy Steinhauf) Bild 11: Haus der Familie Schmidt in der Wilhelmstraße, rechts im Hintergrund das neue Empfangsgebäude (Quelle: Archiv Andy Steinhauf)

Bild 11: Haus der Familie Schmidt in der Wilhelmstraße, rechts im Hintergrund das neue Empfangsgebäude (Quelle: Archiv Andy Steinhauf)Eines der wenigen nach dem Krieg noch (gut) erhaltenen Häuser in der Wilhelmstraße, das Haus von Familie Schmidt (siehe Bild 11), wurde auch als Übernachtungsmöglichkeit für Zugbegleiter benutzt. Die Eigentümer wurden, damit sie das Haus regelmäßig beheizen konnten, vom Bahnhof mit Kohlen versorgt.

Das neue Empfangsgebäude

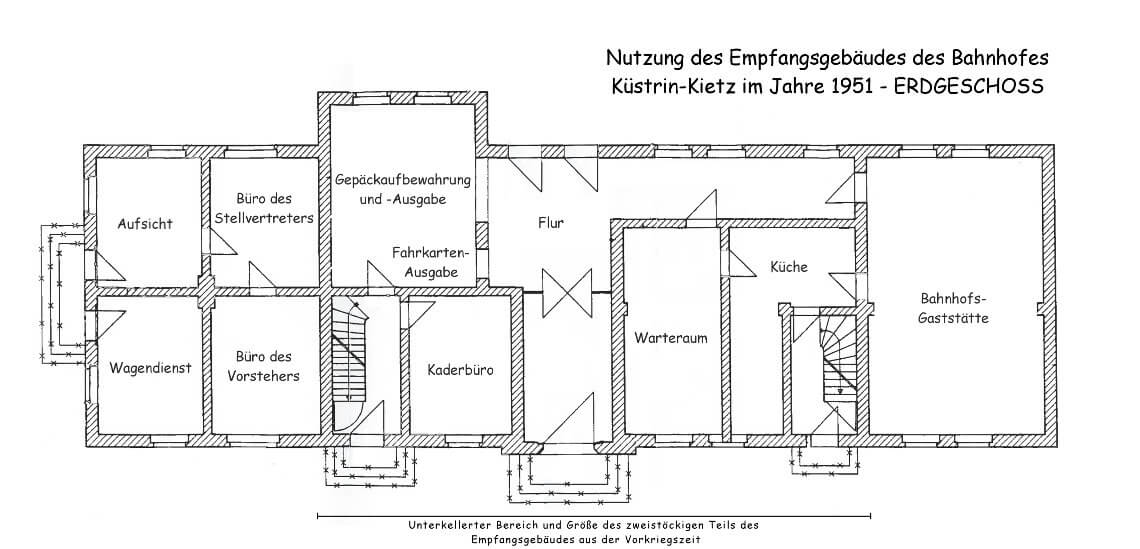

Laut CIA-Berichten begann der Bau des neuen Empfangsgebäudes im März 1950, in Betrieb genommen wurde es schon am 28. Dezember des gleichen Jahres. Der Neubau soll 150.000 DM gekostet haben. Bereits zuvor hatte man an der damaligen Zufahrtsstraße zum Bahnhof das erste Zollhaus in Küstrin-Kietz errichtet. Es musste wenige Jahre später dem Bau der Übergabegleise 23 bis 26 weichen. Das Empfangsgebäude wurde auf den Grundmauern des 1904 erbauten und im Krieg zerstörten Vorgängerbaus errichtet. Bei der Abfahrt des ersten Jugendzuges nach Berlin am 21.12.1950 befand sich laut Zeitzeugen die Aufsicht bereits in ihren dortigen, neuen Räumen.

Wenn man sich die Grundrisspläne des heutigen Gebäudes ansieht, fällt auf, das nur der mittlere Teil des Gebäudes unterkellert ist, die ersten zwei Fenster an der westlichen und östlichen Seite des Gebäudes hatten keinen Keller. Sieht man sich, die Größe des Kellers an, entspricht dessen Größe ungefähr der Größe des Vorkriegsbaus. Auch die Grundform des neuen Gebäudes ist, wenn man sich die ersten zwei Fenster weg denkt, identisch – auch die Position des Erkers auf der Berliner Seite. Daraus kann man schließen, dass der Keller noch vom alten Empfangsgebäude stammt. Die folgende Collage macht es deutlich:

Bild 12: Collage - Verschmelzung des alten und neuen Empfangsgebäudes (Quelle: Andy Steinhauf)

Bild 12: Collage - Verschmelzung des alten und neuen Empfangsgebäudes (Quelle: Andy Steinhauf)

Bild 13: Zimmerleute beim Aufbau des Empfangsgebäudes 1950 (Quelle: Hans-Dieter von Heine, via D. Malzahn)

Bild 13: Zimmerleute beim Aufbau des Empfangsgebäudes 1950 (Quelle: Hans-Dieter von Heine, via D. Malzahn) Bild 14: Rohbau des neuen Empfangsgebäudes um 1950. Rechts im Hintergrund steht das bereits fertige, erste Zollhaus an der Bahnhofszufahrt. (Quelle: Archiv Horst Herrmann)

Bild 14: Rohbau des neuen Empfangsgebäudes um 1950. Rechts im Hintergrund steht das bereits fertige, erste Zollhaus an der Bahnhofszufahrt. (Quelle: Archiv Horst Herrmann) Bild 15: Richtfest beim neuen Empfangsgebäude (Quelle: Archiv Horst Herrmann)

Bild 15: Richtfest beim neuen Empfangsgebäude (Quelle: Archiv Horst Herrmann) Bild 16: Das fertige Empfangsgebäude mit Zufahrtsstraße und Schranke, wahrscheinlich um 1952/53. (Quelle: Archiv Horst Herrmann)

Bild 16: Das fertige Empfangsgebäude mit Zufahrtsstraße und Schranke, wahrscheinlich um 1952/53. (Quelle: Archiv Horst Herrmann)Im neuen Empfangsgebäude wurde - wie auch schon vor dem Krieg - eine Bahnhofsgaststätte eingerichtet. Der erste Pächter war ab 01.02.1951 Franz Wendland. Der Schankraum umfasste 42m², der Vereinsraum 30m². Die Gaststätte der Preisstufe 1 verfügte auch über eine Rundfunkanlage. In den Folgejahren wechselte der Betreiber mehrfach. Um 1958 gehörte Sie zur Mitropa, danach zu staatlichen Handelsorganisation HO. Ihre letzte Leiterin war Ruth Foede, sie richtete im früheren Warteraum (siehe Grundrisszeichnung, Bild 17) eine Weinstube ein. Da immer wieder Betrunkene über das Bahnhofsgelände liefen, veranlasste die Leitung des Bahnhofs Kietz wahrscheinlich um 1973/74 aus Sicherheitsgründen die Schließung der Gaststätte. Weitere Details zur Bahnhofsgaststätte finden Sie auch in meinem Buch „Die wirtschaftliche Entwicklung in Küstrin-Kietz von 1945 bis 1995“.

Bild 17: Grundriss und Nutzung des Empfangsgebäudes, Stand 1951 (Quelle: Basierend auf einem von der Niederbarnimer Eisenbahn zur Verfügung gestellten Plan erstellt von Andy Steinhauf)

Bild 17: Grundriss und Nutzung des Empfangsgebäudes, Stand 1951 (Quelle: Basierend auf einem von der Niederbarnimer Eisenbahn zur Verfügung gestellten Plan erstellt von Andy Steinhauf)

Über dem Wagendienst befand sich die Vermittlungsstelle, über der Aufsicht war deren Technikraum. Ansonsten befanden sich im Obergeschoss nur Wohnungen.

Der Ausbau zum Grenzbahnhof zwischen 1951 und 1960

Der Bahnhof Küstrin-Kietz wurde ab 1951 zu einem Grenzbahnhof ausgebaut. Schon in den späten 1940er Jahren liefen viele Militärtransporte der Roten Armee und Reparationsgüter über den Bahnhof, der Bahnhof Küstrin-Altstadt wurde erst um 1952 wieder in Betrieb genommen. Dies weckte natürlich auch das Interesse des westlichen Besatzungsmächte, so dass der Bahnhof zu einem Spionageziel wurde. In den letzten Jahren freigegeben Akten der CIA zeigen, wie gut man über die Anzahl und Art der Transporte informiert war. Auch über die Ausbauarbeiten wusste der amerikanische Geheimdienst Bescheid. Die Anzahl der Exportzüge auf dem Grenzbahnhof entwickelte sich nur zögerlich, im Jahre 1956 passierten nur 2 bis 3 dieser Züge täglich den Bahnhof. Deren Anzahl stieg bis Anfang der 1960er Jahre dann auf 10 bis 12 Züge.

Am 6. Dezember 1950 besichtigten drei sowjetische Offiziere und ein Zivilist aus Warschau den Bahnhof und berieten über den weiteren Ausbau. Man plante, auf dem Bahnhof 14 weitere Gleise zu errichten. Zu diesem Zeitpunkt verfügte der Bahnhof über 6 Gleise. Den Sowjets war das Interesse westlicher Geheimdienste wohl bewusst: Beim genannten Vor-Ort-Termin mussten sich laut eines weiteren CIA-Berichtes alle Mitarbeiter des Bahnhofs vor den sowjetischen Offizieren versammeln. Die Namen der Mitarbeiter, die Verwandtschaft im Westen hatten, wurden notiert. Die Arbeiten am Bahnhof sollten am 1. März 1951 beginnen. Man rechnete laut CIA-Berichten anfangs mit einem Bedarf von 400 – 700 Arbeitskräften und Kosten von 2 bis 4 Millionen DM.

Anfang Februar 1951 besichtigen Mitarbeiter der Eisenbahnverwaltung die Gebäude, die für die Erweiterung des Grenzbahnhofes abgerissen werden sollten. Es sollte sich dabei um bis zu 25 Gebäude handeln, von denen viele erst wieder bewohnbar gemacht worden waren und zu dieser Zeit noch bewohnt waren. Dies stieß aufgrund der großen Wohnungsnot im Ort auf das Unverständnis der Bürger. Zu den Gebäuden, die im Laufe der 1950er Jahre dem Bahnhof weichen mussten, gehörten unter anderem die Häuser von:

- Ofensetzer Görlitz

- Hausschlächter Walter Füchsel

- Edmund Pahl an der Ecke Karl-Marx- und Marktstraße (vor dem Krieg Gaststätte „Zum Schwan“). Dabei handelte es sich um das erste, nach dem Krieg, in Küstrin-Kietz neu errichtete Neubauernhaus. Es war erst im Sommer 1948 fertiggestellt worden.

- Familie Barleben (hinter dem Haus von Edmund Pahl an der Marktstraße gelegen)

- Elektrikermeister Otto Grube (an der Ecke zur Ziegeleistraße)

- Familie Nulsch, eine ehemalige Zigarrenhandlung (etwa gegenüber den Haus von Friedhelm Schmidt)

- Familie Keßner, (ehem. Nebengelass)

- das erst nach dem Krieg neu erbaute Zollhaus an der Bahnhofszufahrt und auch die Zufahrtsstraße selbst

- sowie die ehemalige Schmiede von Max Große, in der bis dato auch das Gemeindebüro und die Post untergebracht gewesen waren und auch dessen Nachbarhaus.

Diese Liste ist nicht komplett und nennt nur einige Beispiele an der Nordseite der Karl-Marx-Straße. Insgesamt standen dort (Stand 1950/51) noch:

- 4 relativ komplette Häuserensembles (mit Wohnhaus, Stall, Scheune, etc.)

- 6 einzeln stehende Wohnhäuser

- 4 zu Wohnhäusern umgebaute Nebengelasse

- 9 Ställe / Scheunen

- 6 Ruinen

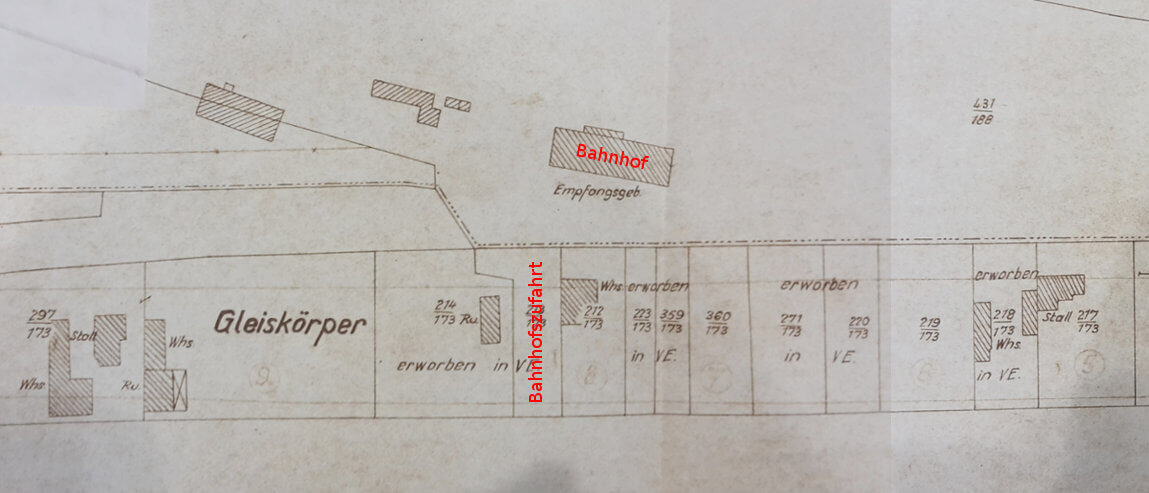

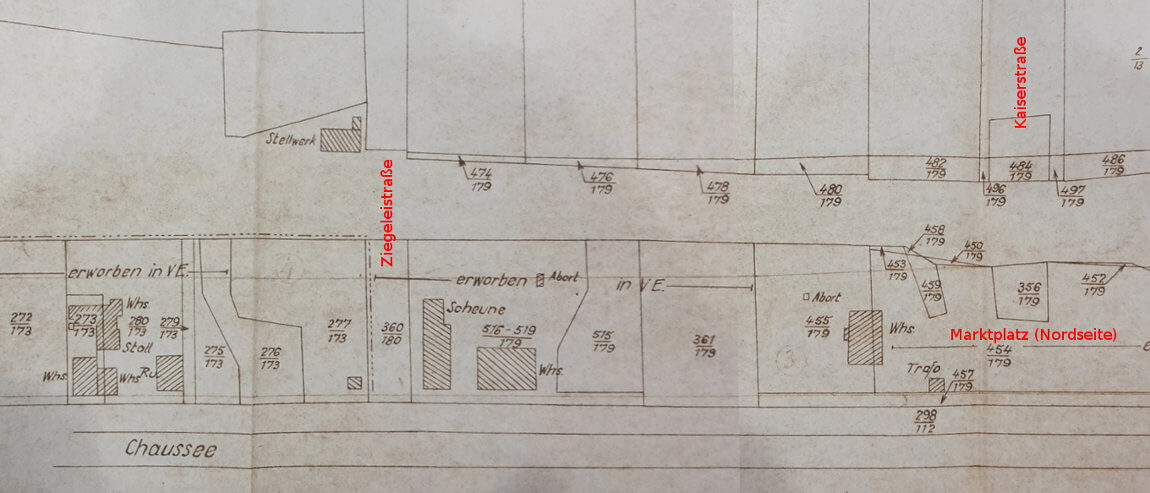

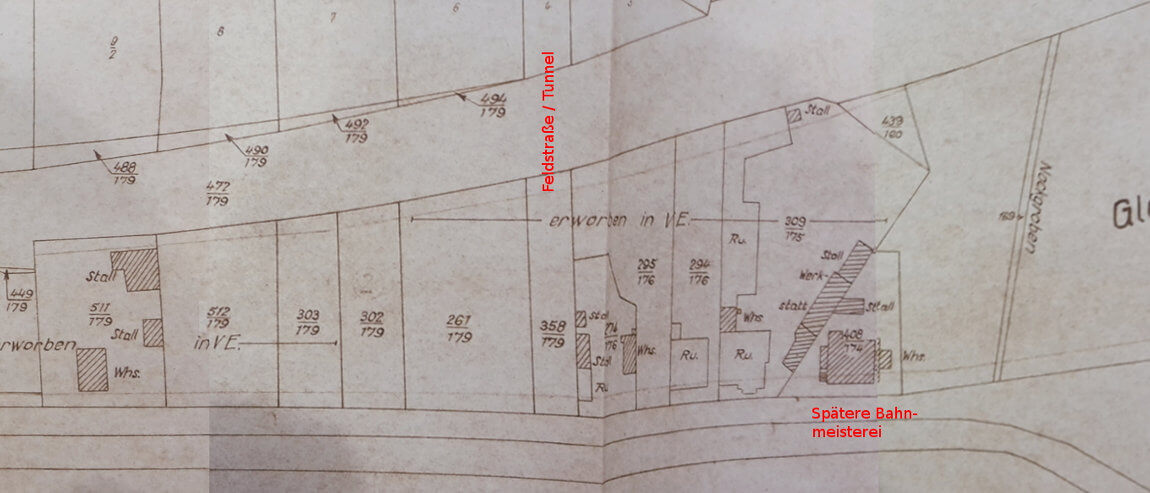

Die folgenden vier Ausschnitte zeigen die im Jahre 1951 noch erhaltenen Gebäude an der nördlichen Karl-Marx-Straße, deren Nutzung und welche der Grundstücke die Deutsche Reichbahn zu diesem Zeitpunkt bereits für die Erweiterung des Bahnhofes erworben hatte. Die roten Bezeichnungen habe ich zur besseren Orientierung eingetragen. Auf den Plänen verwendete Abkürzungen: Ru = Ruine - Whs. = Wohnhaus

Bild 18: Plan der nördlichen Karl-Marx-Straße, 1/4. (Quelle: Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam, Rep. 601 RdB FfO Nr. 26632)

Bild 18: Plan der nördlichen Karl-Marx-Straße, 1/4. (Quelle: Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam, Rep. 601 RdB FfO Nr. 26632)

Bild 19: Plan der nördlichen Karl-Marx-Straße, 2/4. (Quelle: Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam, Rep. 601 RdB FfO Nr. 26632)

Bild 19: Plan der nördlichen Karl-Marx-Straße, 2/4. (Quelle: Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam, Rep. 601 RdB FfO Nr. 26632)

Bild 20: Plan der nördlichen Karl-Marx-Straße, 3/4. (Quelle: Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam, Rep. 601 RdB FfO Nr. 26632)

Bild 20: Plan der nördlichen Karl-Marx-Straße, 3/4. (Quelle: Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam, Rep. 601 RdB FfO Nr. 26632)

Bild 21: Plan der nördlichen Karl-Marx-Straße, 4/4. (Quelle: Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam, Rep. 601 RdB FfO Nr. 26632)

Bild 21: Plan der nördlichen Karl-Marx-Straße, 4/4. (Quelle: Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam, Rep. 601 RdB FfO Nr. 26632)

Der Rest der Grundstücke war zu dieser Zeit bereits enttrümmert. Auch die Ziegeleistraße sowie die Marktstraße (vorm. Kaiserstraße) wurden unterbrochen und der Kietzer Marktplatz verschwand völlig. Der Marktplatz wurde auch nach dem Krieg noch genutzt, dort war unter anderem auch immer mal wieder ein Rummel zu Gast.

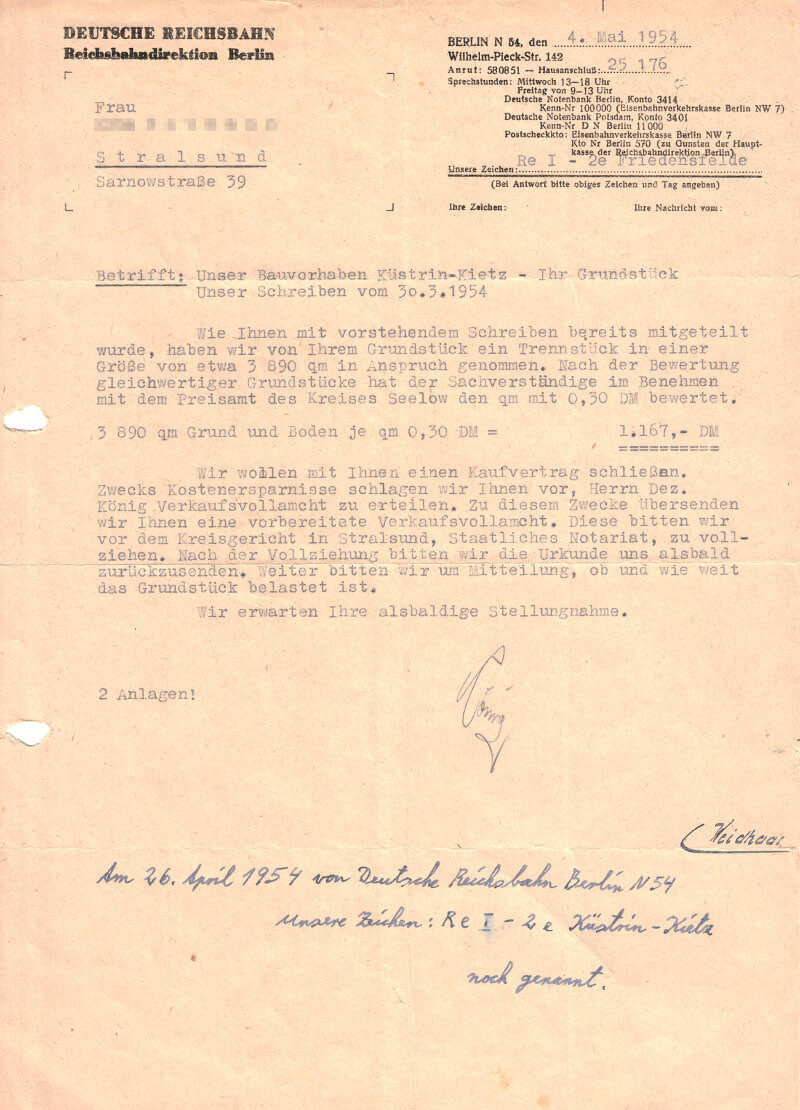

Während die Bürger in der Bundesrepublik Entschädigungen für ihre Kriegsschäden beim Lastenausgleichsamt beantragen konnten, lief dies in der DDR etwas anders. Für den Bahnhofsneubau in Küstrin-Kietz ist überliefert, dass die Höhe der Entschädigung / des Kaufpreises vom Zustand des Grundstücks und der dortigen Gebäude abhängig war. Grundstücke, auf denen durch den Krieg alle Gebäude zerstört wurden, wurde teils nur noch als Ackerfläche eingestuft. Damit erhielten, die Eigentümer, die durch den Krieg alles verloren hatten, für ihr Grundstück auch die niedrigsten Entschädigungen bzw. Kaufpreise. Dort, wo noch Gebäude standen, war die Entschädigung dementsprechend höher. Wurde man sich mit den Eigentümern nicht einig, drohte man auch schon mal mit Enteignung. Ein Schriftwechsel aus der Zeit zwischen 1951 und 1954 belegt, wie teils beim Bau des Bahnhofs vorgegangen wurde: Ein Stück Ackerland wurde 1952/53 durch die Deutsche Reichsbahn für die Verlegung des Norkgrabens und den Bau einer Zufahrtsstraße „in Anspruch genommen“. Erst auf wiederholter Rückfrage durch die Eigentümer, trat man 1954 mit der Familie zwecks Kauf in Kontakt, der entsprechende Vertrag wurde erst im November 1954 abgeschlossen.

Bild 22: Tei der Korrespondenz zwischen der Deutschen Reichsbahn und einer Grundstückseigentümerin (Quelle: Archiv Andy Steinhauf)

Auch der Bau des Verbindungsgleises zwischen den Strecken nach Frankfurt (Oder) und Berlin (Gleis 16) begann etwa Mitte 1951. Man baute zuerst die beiden benötigten Weichen ein, der weitere Bau der Kurve verzögerte sich - wahrscheinlich aufgrund fehlender Gleise - etwas. Um 1952 folgte das zweite Verbindungsgleis und die beiden mechanischen Stellwerke W1 (an der Berliner Strecke) und W2 (an der Frankfurter Strecke). Im Oktober 1952 wurde die Arbeiten am Grenzbahnhof unterbrochen und viele Arbeiter nach Fürstenberg (Oder) geschickt.

Bild 23: Stellwerk W2 (Quelle: Archiv Andy Steinhauf)

Am späteren Standort des Güterbodens befand sich bis mindestens August 1954 ein Schrottplatz mit eigenem Gleisanschluss (Gleis 12), der bis 1949 der Firma Zickelbein und Söhne gehörte. In diesem Jahr wurde sie enteignet und später zur „Außenstelle Küstrin“ der „Volkseigenen Handelszentrale (VHZ) Schrott, VEB Eberswalde“. Im Jahre 1954 wurde das Grundstück, auf dem sich der Schrottplatz befand, der Deutschen Reichsbahn übereignet, um es für den Ausbau des Grenzbahnhofes nutzen zu können. An dieser Stelle wurden später die Gleise 55 – 61 sowie die Güterabfertigung und der Güterboden errichtet. Nachdem der Schrottplatz wahrscheinlich um 1955 dort geschlossen wurde, wurde er nach Golzow verlegt. Auch hier finden Sie weitergehende Informationen in meinem bereits erwähnten Buch „Die wirtschaftliche Entwicklung in Küstrin-Kietz von 1945 bis 1995“.

Um die Dampfloks besser mit Wasser versorgen zu können, wurde 1954 der Wasserturm am Rosendamm samt Kanalisation gebaut. Im gleichen Jahr begann wohl auch der Bau der Werkstatt der Wagenmeister.

Das Jahr 1954 war das Jahr der Umbenennungen für Küstrin-Kietz (siehe auch mein Artikel „Friedensfelde, Kreis Seelow – Chronologie einer Farce“). Ab dem Sommerfahrplan (gültig ab 23. Mai 1954) wurde der Bahnhof für den Personenverkehr von „Küstrin-Kietz“ in „Kietz“ umbenannt, für den Güterverkehr hieß er weiter „Küstrin-Kietz“. Dazu gab es noch den Tarifberechnungspunkt „Küstrin Altstadt“. Mit Inkrafttreten des Winterfahrplans 1954/55 am 03. Oktober 1954 wurde der Bahnhof nun auch für den Güterverkehr in „Kietz“ und der Tarifberechnungspunkt „Küstrin Altstadt“ in „Kietz Grenze“ umbenannt. Ein ehemaliger Reichsbahnlehrling aus Lebus erinnert sich an die Umbenennung: „1954 war ich als Lehrling auf dem Bahnhof Küstrin-Kietz als unsere Gruppe zu Achim Welke gerufen wurde. Er erklärte uns den Umgang mit Rasierklingen - dann brachte er viele Stempel und wir schnitten "Küstrin" einfach raus.“

Mit dem Bau der Gleise 23 – 26 zwischen den zwei vorhandenen Frankfurter Gleisen und der Karl-Marx-Straße zwischen 1952 und 1954 wurde auch das mechanische Stellwerk W3 gegenüber der Schule errichtet. Infolge des Baus dieser Gleise wurde die Bahnhofszufahrt geschlossen und das dort erst wenige Jahre zuvor errichtete Zollhaus abgerissen. Auch die mittleren Teile der Ziegeleistraße und der Marktstraße verschwanden aus dem Ortsbild. damit raubte man dem Kietz das frühere Zentrum. Als neue Zufahrt zum Bahnhof wurde die Ladestraße bis zum schwarzen Weg verlängert. Über den Zeitpunkt des durch den Bau der Gleise 23 – 26 notwendig gewordenen Neubaus einer längeren Fußgängerbrücke gibt es verschiedene Meinungen, eine Infotafel am Bahnhof Küstrin-Kietz nennt z.B. das Jahr 1974 als Baujahr. Dies ist definitiv falsch, denn das Foto vom Bau des Kulturhauses der Eisenbahner (Bild 25) im folgenden Kapitel zeigt, dass die Brücke schon fertiggestellt war, als man am Kulturhaus noch baute. Die noch heute existierende Brücke muss also um 1954 fertig geworden sein. Das Kulturhaus wurde im Jahre 1955 eröffnet.

Nach 1955 - das genaue Baujahr ist leider nicht bekannt – wurde der Güterboden und die Güterabfertigung errichtet, um 1958/59 folgte das Basa-Gebäude. Dort war dann nicht nur die Vermittlung untergebracht, sondern auch weitere Arbeitsräume und eine Wohnung für den Leiter dieser Anlage.

Bild 24: Das Basa-Gebäude, Rückseite. In der Bildmitte steht noch das ehemalige Schrankenwärterhäuschen von Posten 57, dem Bahnübergang am Kietzer Ausbau. (Foto: Horst Herrmann/VfdGK)

Bild 24: Das Basa-Gebäude, Rückseite. In der Bildmitte steht noch das ehemalige Schrankenwärterhäuschen von Posten 57, dem Bahnübergang am Kietzer Ausbau. (Foto: Horst Herrmann/VfdGK)

Wohnungen und ein soziokulturelles Zentrum für die Eisenbahner

Die von der sowjetischen Militär-Adminstration in Deutschland (SMAD) eingesetzen und durch die Reichsbahndirektion bereitgestellten "Kulturzüge" machten in den frühen Nachkriegsjahren - vor dem Bau des Volkshauses und des Kulturhauses - auch in Küstrin-Kietz halt. Meist auf Gleis 10 stehend, konnte man dann dort während des etwa 4 bis 6 Wochen dauernden Aufenthaltes des Zuges z.B. Kinovorstellungen besuchen.

Im Jahre 1951 wurde die Betriebssportgruppe "BSG Lok" gegründet. Bild 28 zeigt ein Fussballspiel im Rahmen eines Sportfestes im Jahre 1958, in der Bildmitte sieht man den Leiter des Bahnhofs Kostrzyn, rechts den Dienstvorsteher des Bahnhofes Kietz, Rudolf Wenske.

Das 1955 eröffnete Kulturhaus der Eisenbahner diente nicht nur den Eisenbahnern als Kultur- und Versorgungsstätte, sondern ersetzte durch einen Kommunalvertrag mit der Gemeinde auch das kommunale, im Volksmund auch "Druckluftschuppen" genannte Volkshaus. Die Küche für die Versorgung der Eisenbahner wurde vom Haus am Rosendamm ebenfalls ins Kulturhaus verlegt. Dem Volkseigenen Kreis-Lichtspielbetrieb aus Letschin diente der Saal im Kulturhaus als Kino-Spielstätte, dort fanden aber auch andere Veranstaltungen statt. Bis zur Eröffnung des Kreiskulturhauses in Seelow 1957 gastierte im Kulturhaus Kietz regelmäßig das Kleist-Theater aus Frankfurt (Oder). Diverse Arbeitsgemeinschaften und Zirkel bekamen ihre Räume im Kulturhaus, darunter auch der Fotozirkel (siehe Bild 27).

Bild 25: Bau des Kulturhauses, um 1954. Das Foto wurde von der bereits fertigen Fußgängerbrücke aufgenommen. (Quelle: Heidemarie Lehmann)

Bild 25: Bau des Kulturhauses, um 1954. Das Foto wurde von der bereits fertigen Fußgängerbrücke aufgenommen. (Quelle: Heidemarie Lehmann) Bild 26: Die ersten Mitarbeiter des Kulturhauses, v.l.n.r.: Frau Budach, Walter Füchsel, Frau Sigismund, Frau Weickert, Gustav Budach, Frau Herrmann, Frau Sommerfeld (Quelle: Heidemarie Lehmann)

Bild 26: Die ersten Mitarbeiter des Kulturhauses, v.l.n.r.: Frau Budach, Walter Füchsel, Frau Sigismund, Frau Weickert, Gustav Budach, Frau Herrmann, Frau Sommerfeld (Quelle: Heidemarie Lehmann)

Bild 27: Der Fotozirkel des Bahnhofs Kietz im Kulturhaus, 1956: Rudolf Wenske (Bahnhofsvorsteher, vorn mitte), Siegfried Feibicke (Rangierleiter, rechts) und Gerhard Brunn (Lokführer, hinten) . (Quelle: Rudolf Wenske, via D. Malzahn)

Bild 28: Sportfest 1958 (Quelle: Rudolf Wenske, via D. Malzahn)

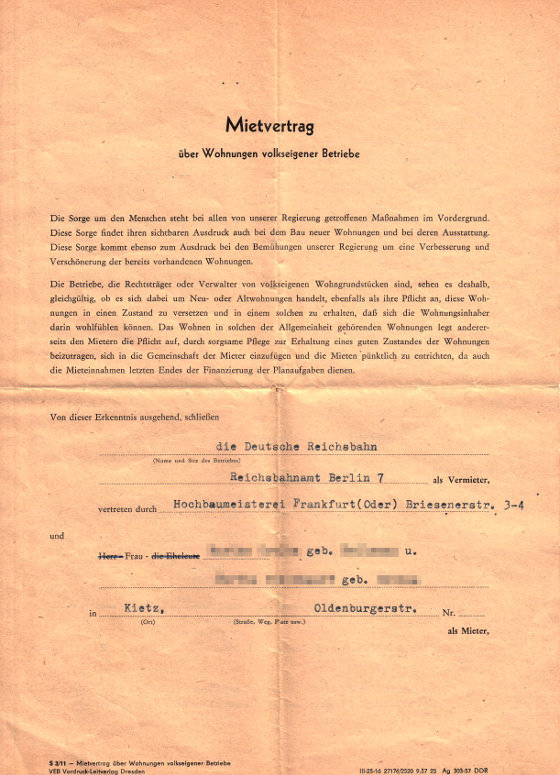

Bild 28: Sportfest 1958 (Quelle: Rudolf Wenske, via D. Malzahn)Um genügend Wohnraum für die Mitarbeiter zu haben, wurden - etwa zeitgleich mit dem Kulturhaus - an der Oldenburger Straße (der späteren "Straße der Eisenbahner") drei Wohnblöcke – die sogenannten Eisenbahnerhäuser – errichtet. Sie waren spätestens zum 01.03.1954 bezugsfertig. Zu diesem Daum wurde der abgebildete Mietvertrag rückwirkend im Jahre 1958 abgeschlossen. Die beschriebene Wohnung kostete damals pro Monat 32 DM Miete.

Bild 29/30: Erste zwei Seiten eines Mietvertrags über eine Wohnung in den Eisenbahnerhäusern. (Quelle: Andy Steinhauf)

Bild 31 - 33: Die Eisenbahnerhäuser (Quelle: Andy Steinhauf)

An dieser Stelle soll dieser Artikel über die ersten 15 Nachkriegsjahre des Bahnhofes Kietz nun enden. Doch die Geschichte wird fortgeschrieben...

Quellen:

- Die wirtschaftliche Entwicklung in Küstrin-Kietz von 1945 bis 1995 – Ein Report von Andy Steinhauf, ISBN: 978-3-9816591-6-0

- „Der Grenzbahnhof Kietz“, aus: Chronik des Dorfes Kietz, Petra Link und Birgit Werth, um 1980; Archiv des Verein für die Geschichte Küstrins e.V.

- Chronik der Deutschen Reichsbahn – Dienstort Kietz; Archiv des Verein für die Geschichte Küstrins e.V.

- Der Polenzug, Horst Hermann

- Gespräche mit Horst Hermann und Monika Steinhauf

- Auskünfte von Detlef Malzahn

- Freigegebene Akten der CIA auf archive.org

- Archiv Andy Steinhauf

- Brückenknoten Küstrin, Michael Braun, Königsberger Kreiskalender 2012

- diverse private Unterlagen über Grenzverhandlungen und Grundstücksverkäufen im Zusammenhang mit dem Bahnhofsbau

- Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Potsdam: 601 RdB FfO 26632; Aufbaugebietserklärungen Kreis Seelow; 1951, 1956 - 1958 (Akte) (0508-1231 Kietz Erweiterung Grenzbahnhof 29.12.1956 m. Wirkung vom 01.03.1951., 0508-1563 Kietz Erweiterg. Gleis- u. Betriebsanl. f. d. Bahnhof 12.11.1957 m. Wirkung vom: 01.01.1952)

- Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Potsdam: 238 BKA Frankfurt 153; Regelung der Eigentumsverhältnisse an Grundbesitz und Neubauernhofstellen im Zug der Bodenreform; 1948 - 1952 (Akte) (Erweiterung des Grenzbahnhofes Küstrin-Kietz durch die Reichsbahn.)

- Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Potsdam: 350 VdgB 916; Realisierung des Bodenreformbauprogramms; 08.1948 - 11.1949 (Akte) (Kontrollfahrtsbericht zur Baustelle der Märkischen Bau-Union Küstrin-Kietz)

- "Grenzbahnhof mit neuem Gesicht", Dieter Essler, Neue Oderzeitung, 23.09.1962

- https://www

.cuestrin .de /kuestrin-kietz /allgemeines /umbenennung-kietz-friedensfelde-1954 .html - https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_K%C3%BCstrin-Kietz